حياة السفر في حضارتنا.. عرفت جوازات المرور وقوافلها مدن متنقلة أدارتها النساء وتضمنت 12 ألف جمل وخدمات طبية وأنشطة علمية

وصف شيخ الرحّالين في الحضارة الإسلامية ابن بطوطة المغربي (ت 779هـ/1377م) ما توفره بعض “محامل” السفر في عصره من رفاهية لراكبيها؛ فقال إنه “يَرى الذي بداخلها الناسَ ولا يرونه، ويتقلّب فيها كما يحبّ وينام، ويأكل ويقرأ ويكتب وهو في حال سَيْره، والتي تحمل الأثقال والأزواد وخزائن الأطعمة من هذه العربات يكون عليها [محمل] شبه البيت…، وعليه قُفْلٌ”!!

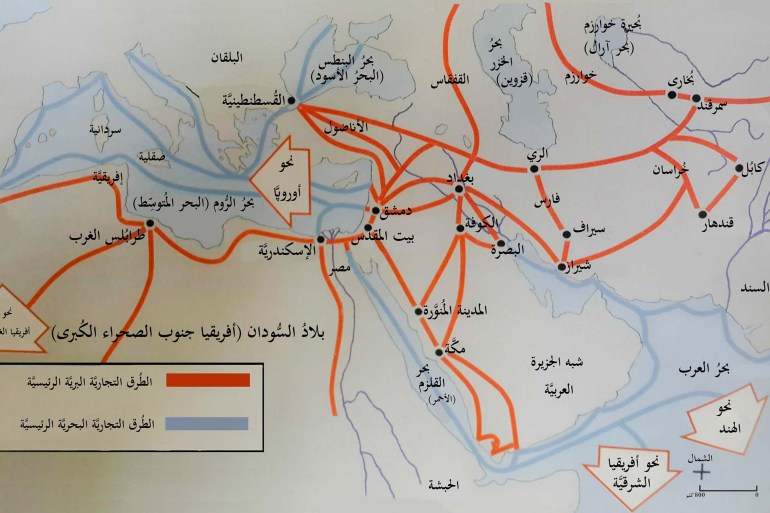

والواقع أنه لو أتيح لك أن تعاين شبكات الطرق وخرائط حركة المسافرين التي كانت تمسك بعُقَد الجغرافيا الإسلامية في الأزمنة الأولى؛ لوجدت نفسك قبالة عالم مشغول بالحركة والنشاط، مفعم بالحيوية والتواصل، فلم تكن الحضارة الإسلامية لتبلغ ذلك الشأو من التميز والتفرد العالمي لولا تلك الطرق الآمنة والسُّبُل المُذلَّلة والمعابر الممهَّدة، والحركة التي لا تعرف التوقف بين حواضرها المركزية، وبين الأخيرة وجوارها الحضاري في الجهات الأربع.

لقد استمع المسلمون إلى القرآن الكريم فوجدوه يدفعهم نحو السعي في الأرض والمشي في مناكبها، ورأوه يحدثهم عن بسط الرزق وضرورة الخروج لطلبه في أرض الله الواسعة، وحثهم على الهجرة إذا ضاقت أمامهم أوطانهم أو ضُيِّق عليهم في عقائدهم وشعائرهم، كما عَدَّ القرآنُ حمْلَ بني آدم في البَرّ والبحر من أسباب التكريم والارتقاء الحضاري، لما يحققه ذلك من وفرة في العيش ورافد للعقل وزاد للروح.

والحق أن المسلم في زمنه الحضاري الأول لم تكن تكتمل شخصيته العلمية ولا التجارية والسياسية إلا عبر تجواله في جنبات الأرض، واختراق الآفاق طلبا للخبرات بالمعارف والخيرات بالصفق في الأسواق؛ فبسبب هذا التجوال اغتنى العالم الإسلامي بالحواضر الزاهرة بعمرانها المادي والمعنوي، فلم تحتكر الحدودُ المنافعَ والثمرات، ولم تحبس المؤسساتُ القُطْرية المواهب والكفاءات، وقلما عاش عالم أو مثقف في القرون الأولى منعزلا في بيته أو بيئته، بل انساحت العقول في البوادي والحواضر تؤثر وتتأثر، مبرهنة على أن “الرحلة في طلب العلم” قيمة كبرى في الحياة العلمية الإسلامية.

وإذا كان المسلمون قد جاؤوا إلى مواطن حضارات فألْفَوْها قد أقامت سلفًا شبكات الطرقَ والجسور، وتوسعت في تهيئتها وتيسير معابرها للمسافرين؛ فإنهم أضافوا إلى ذلك الميراث الحضاري الإنساني بصماتهم الخاصة، فقاموا بتطوير وصيانة ما ورثوه من منجزاته، ثم رفدوه بالجديد على كل الصُّعُد ذات الصلة بعوالم الأسفار وحياة المسافرين.

فقد شهدت العصور الإسلامية نهضة عمرانية في البنى التحتية لخطوط السفر والتجارة والممرات الدولية، واتسعت وانتعشت في أزمنتهم -عبر تلك الخطوط والشبكات- التبادلات الثقافية والتجارية، وتيسرت روابط التواصل الاجتماعي، وتمهّدت قنوات التفاعل السياسي والدبلوماسي بل والعسكري.

وازدهرت كذلك حركة السفر البحري بين المشارق والمغارب والجنوب والشمال، وعبر مختلف الأنهار والبحار والمحيطات، ثم أضيف إلى مهمة البحارة المسلمين وظائف أخرى تتعلق باستكشاف الأقاليم واقتحام المجاهل، ومحاولة فهم العالم ورسم خرائطه، وتدوين تقاليده البحرية وأشهر معالم أممه وملامح ثقافاته.

والسفر في القديم كان حياة مستقلة ومتكاملة لأصحاب القوافل وهي تجوب المفازات والمسافات الشاسعة طوال أسابيع وربما أشهر، وهي تكاد تكون موازية لحياة التوطن والاستقرار؛ فكان المسافرون يقضون فيها شطرا معتبرا من أعمارهم تتناقلهم القوافل في حلقات أسفار لا تعرف التوقف، لذلك كانت هناك حاجة ملحة لمدّ الطرق بكل الخدمات الممكنة، وتزويد محطاتها بوسائل الراحة والتأمين المتاحة.

ففي هذه الحياة المتنقلة كانت تمارَس الأنشطة الإنسانية على تنوعها واتساعها، ولذا تجاورت في يوميات القوافل أنشطة الأكل والنوم والعبادة والتعليم والمسامرة واللعب، واكتسى كل ذلك بآداب السفر وأدبيات العشرة فيه، والتكافل بتقاسم الزاد وتبادل المنافع والخدمة، والتضامن في لحظات المنغصات من عطش وتيه وعواصف وأمطار وحوادث نهب وسطو، بل وحتى المرض والوفاة.

ويمكن القول إن الأسفار والرحلات في الخبرة الإسلامية كانت تتوفر لها أجهزة إدارية احترافية، تنظم عملها فتخطط حركة القافلة وتضبط أنشطة حياتها رغم تشعبها وضخامة أعدادها وتنوع أعضائها من الرجال والنساء والصبيان، وتضبط مواقيتها انطلاقا ومسيرا ووصولا، وتوفر خدماتها وتسهيلاتها في الحَل والمُرتحَل للمسافرين ودوابهم، وتراعي معايير اتخاذ محطات الطريق أمنيا ولوجستيًّا وخاصة في المسارات الطويلة.

وكان القائمون على تسييرها يملكون خبرة واسعة في إدارة حشود المسافرين ومرافق خدماتهم، وفهم التضاريس البيئية والإلمام بأحوال الطقس والمناخ، وكذلك مراقبة خريطة التوترات السياسية والتحسب للمفاجآت التي تحفل بها الطرق وتوفير البدائل اللازمة، وبالتالي ترتيب آليات حماية القافلة -خلال مراحل التحرك وفي محطات الاستراحة- من قلاع وحصون ودوريات ثابتة ومتحركة، لصدّ عوادي قطّاع الطرق من قبائل الأعراب والجماعات المسلحة كتنظيم القرامطة وعصابات الصليبيين.

كذلك زُودت القوافل باللوازم الطبية الإسعافية، وبشتى احتياجاتها التموينية اليومية، كما عرف مراكب الزمن القديم درجات السفر التي تراوحت من “الدرجة الاقتصادية” إلى “الدرجة الأولى”، وكل ذلك كان ينعكس على مستوى التكلفة المادية، حيث كانت تخصَّص لذلك رواحل الركوب الفارهة، وإقامات الاستراحة الجيدة، وخدمات الطريق والفندقة المميزة.

وفوق ذلك كله عرفت السلطات المحلية الإسلامية تعقيدا إداريا في إجراءات السفر قريبا مما يجري في عصرنا؛ فرغم وحدة دار الإسلام على المستوى الشعوري والمعنوي، فإن أنظمة البلدان الإسلامية وضعت قواعد لتفتيش القوافل العابرة، والتأكد من هُوِّيّات وغايات مرافقيها، وتحصيل الرسوم الجمركية، ومنح الموافقات والتراخيص اللازمة للدخول والمرور والإقامة، على نحو يشبه الترتيبات المعاصرة لإجراءات السفر ووثائقه من جوازات وتأشيرات.

ولئن كان السفر ظل “صناعة” مكتملة الأركان؛ فإنه -مع ذلك كله- كان عملا معرفيا يرفد الحياة العلمية بنقل كل جديد في عالم التأليف من إقليم إلى آخر، ويتحف الأوساط الثقافية بطرائف “أدب الرحلات” الحاوي لتجارب الرحالين الشخصية في السفر والإقامة.

كما سعى المؤلفون المسلمون إلى وضع لطائف المدونات العلمية الخادمة لحياة السفر بكل تعقيداتها؛ فتولّد من ذلك الاعتناء بكتب الجغرافيا الطبيعية والبشرية في جميع عهود الدول والعصور ومختلف أقاليم جغرافيا الإسلام. وقد ظلت تلك الأدلة دومًا بمثابة أدلة إرشادية للمسافرين بما قدمته من معطيات جغرافية عن شبكات الطرق ومسافاتها، ومرافق خدماتها وتسهيلاتها، ومخاطرها وتحدياتها، وبما سجلته من إحصائيات عن تكاليف الرحلات وخاصة أسعار كراء المراكب والأدلّاء والمؤمِّنين لرحلات القوافل.

وبالتالي فقد ظهر مبكرا في حياتنا العلمية والثقافية ما يمكن تسميته بـ”مكتبة المسالك والممالك” التي أنتجت لنا العديد من المصنفات بهذا العنوان، وكانت مصمَّمة لخدمة موظفي الدولة ومؤسسات البريد والاستخبارات وبيت المال، إضافة إلى رجال الأعمال ذوي التجارات العابرة للقارات، بل وعامة ذوي الهوايات في الأسفار والرحلات. وقد عززت معطياتِها تلك نصوصٌ وافرة عن حياة السفر تضمنتها مدونات الرحلات والبلدان والتراجم والتاريخ والنُّظُم الإدارية والمؤسسات الأهلية والرسمية.

هذه ملامح عامة لعوالم “حياة السفر في حضارتنا”.. تلك الحياة التي تحولت إلى ثقافة غنية وصناعة زاهرة ومؤسسية مُحْكَمة؛ وهو ما تسعى هذه المقالة إلى كشف خباياه وإبراز خفاياه، آخذةً بيد قارئها في دروب سَفَر تاريخي وحضاري ثريّ في معطياته بالجدة والطرافة، ومفعم في سرديته بالإمتاع والانتفاع!

أغراض وأنواع

السفر ظاهرة إنسانية عرفها البشر -بجميع أعراقهم وآفاقهم- منذ أوجدهم الله تعالى في هذه الأرض، وامتنّ عليهم بتيسير سُبُله وطرقه فقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا﴾؛ (سورة نوح/الآيتان: 19-20)، وتفضل عليهم بتسهيل وسائله ووسائطه فقال: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ﴾؛ (سورة الإسراء/الآية: 70)، وقال مبينا وسائل السفر المعروفة للناس وقت التنزيل وتلك التي ستأتي بها المخترعات في المستقبل: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾؛ (سورة النحل/الآية: 8).

كما أرشدهم إلى ما يرتبط بالسفر من منافع وفوائد تعود على الإنسان؛ فقال: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وآخرُون يُقاتِلُون فِي سبِيلِ اللّهِ﴾؛ (سورة المزمل/الآية: 20). وفي هذه الآية قرن الله تعالى بين السعي للتجارة والنفير للجهاد طلبا لفضله المادي والمعنوي، ومساويا بينهما في كونهما سببا لتخفيف التكاليف على المسافرين مراعاة لحالهم لأن «السفر قطعة من العذاب»؛ كما ورد في الحديث النبوي المتفق على صحته.

وقد تنوعت أهداف وغايات السفر في فضاءات الحضارة الإسلامية وتعددت حتى شملت مختلف الأغراض الإنسانية؛ فكان بعضها لدواعٍ دينيّة كالجهاد والحجّ وطلب العلم، وأخرى لدوافع سياسية أو تجارية، أو لغايات سياحية واستكشافية خالصة.

فعن النوع الأول مثلا؛ يخبرنا المؤرخ ظهير الدين ابن فَنْدَمَه البيهقي (ت 565هـ/1170م) -في ‘تاريخ بَيْهَق‘- عن استمرارية “القوافل القادمة مما وراء النهر الذاهبة لزيارة الكعبة” المشرفة، كما يفيدنا ياقوت الحموي (ت 626هـ/1229م) -في ‘معجم الأدباء‘- بأن معاصره الإمام شرف الدين محمد بن عبد الله ابن أبي الفضل المُرْسي السُّلَمي (ت 655هـ/1257م) ربما كان آخر الأندلسيين ذوي الأسفار الواسعة ذات الصبغة العلمية.

فهذا الإمام الموسوعي الجوّال “خرج من بلاد المغرب سنة سبع وستمئة (607هـ/1210م)، ودخل مصر وسار إلى الحجاز، ودخل مع قافلة الحجاج إلى بغداد وأقام بها يسمع ويقرأ الفقه والخلاف والأصلين بالنظامية، ورحل إلى خراسان ووصل إلى مَرْو الشَّاهِجَانِ (= اليوم عاصمة منطقة ماري بدولة تركمانستان)، وسمع بنيسابور وهراة ومَرْو ولقي المشايخ، وعاد إلى بغداد، وأقام بحلب ودمشق، ورأيتُه بالموصل، ثم حج ورجع إلى دمشق، ثم عاد إلى المدينة [النبوية] فأقام على الإقراء، ثم انتقل إلى مصر… سنة أربع وعشرين وستمئة (624هـ/1227م)”.

وعن السفر لأغراض التجارة؛ فقد كانت القوافل التجارية من الكثرة في كل اتجاه بحيث يتعذر حصرها، وفقا لما يصوره لنا مثلا الرحالة الأندلسي ابن جُبير الكِنَاني (ت 614هـ/1217م) في طريق واحد للتجارة الدولية، كان يربط بين مدينتيْ قُوص وعَيْذاب (= ميناء كان على البحر الأحمر) جنوبي مصر، وذلك بقوله في كتاب رحلته: “ورُمْنا في هذه الطريق إحصاءَ القوافل الواردة والصادرة فما تمكن لنا، ولاسيما القوافل العَيْذابية المُتحمِّلة لسلع الهند الواصلة إلى اليمن، ثم من اليمن إلى عَيْذاب”.

وأما السفر للأغراض السياحية؛ فقد زودتنا كتب التاريخ والتراجم والبلدان بكم وافر من المعطيات بشأنه، ولاسيما ما تعلق منها برجالات التصوف الذين كان لهم باع كبير في هذا المجال، حتى إنهم كادوا يختصون بالسياحة في الأرض من بين الناس باعتبارها “طريقة قدماء الصوفية المحققين وذوي السياحة المتجولين”؛ على حد تعبير الحافظ المحدِّث ابن أبي نصر الحُمَيدي الأندلسي (ت 488هـ/1095م) في كتابه ‘جذوة المقتبِس في ذكر وُلاة الأندلس‘.

كما حفلت مصنفات “الزيارات” و”المزارات” بطائفة واسعة من أخبار وقصص المسافرين المغامرين في أسفار ذات دوافع سياحية واستكشافية، ولعل في طليعة تلك التصانيف كتاب «الإشارات إلى معرفة الزيارات» للصوفي الجوال في الآفاق أبي الحسن علي بن أبي بكر الملقب بـ”السائح الهَرَوي” (ت 611هـ/1214م).

ويذكر قاضي القضاة المؤرخ شمس الدين ابن خلّكان (ت 682هـ/1281م) -في ‘وفيات الأعيان‘- أن الهَرَوي هذا كان مولعا باستكشاف الآفاق والكتابة على الجدران، فيقول إنه “لم يترك بَرًّا ولا بحرا ولا سهلا ولا جبلًا من الأماكن -التي يمكن قَصْدُها ورؤيتها- إلا رآه، ولم يصل إلى موضع إلا كَتَبَ خَطَّه في حائطه. ولقد شاهدتُ ذلك في البلاد التي رأيتها مع كثرتها”!!

ويضيف ابن خلّكان أن الهَرَوِي “من كثرة زياراته وكَتْبِ خَطِّه” على الجدران في البلدان والمزارات -التي وصل إليها- صار يُضرب به المثل في التطواف والسياحة، حتى قال أحدهم يصف آخر:

قد طَبّق الأرضَ مِنْ سَهْل إلى جَبَل * كأنه خَطُّ ذاك «السائحِ الهَرَوِي»!!

السفر البري

بطبيعة الحال؛ لم يعرف الأقدمون السفر إلا برًّا أو بحرًا، فأما السفر البري فغالبا ما يتم عبر مصاحبة القوافل التي كانت الوسيلة الأنسب للسفر الآمن من الآفات والعقبات، وخاصة قُطّاع الطرق “ممّن يعترض الرفاق (= القوافل) ويُفسد السبيل”؛ وفقا للوزير الأندلسي لسان الدين ابن الخطيب الغرناطي (ت 776هـ/1374م) في ‘الإحاطة في أخبار غرناطة‘.

وتفاديا لمعظم تلك العقبات ولحرارة النهار -وخاصة في البلاد الصحراوية- فإن “الْمُسَافِر -فِي أَكْثَرِ الْأَمْرِ- إِنَّمَا يَمْشِي فِي اللَّيْلِ وَفِي أَوَّلِ النَّهَارِ”؛ طبقا للإمام الفخر الرازي (ت 606هـ/1209م) في تفسيره ‘مفاتح الغيب‘.

وكانت وسيلة النقل البري الشائعة -مع القوافل أو بدونها- هي الجمال والخيل، وربما استُخدمت في السفر البغالُ والحمير والبقر في البلدان ذات التضاريس الجبلية أو الثلجية، كما هو حال سكان وسط آسيا الذين يذكر الرحالة ابن بطوطة (ت 779هـ/1377م) -في كتاب رحلته- أنهم يستخدمون في أسفارهم “عَجَلات (= عَرَبات) تكون للواحدة منهنّ أربع بَكَرَات (= جمع بَكْرَة: خشبة/حديدة مستديرة داخلها محور تدور عليه) كبار، ومنها ما يجرّه فَرَسان، ومنها ما يجرّه أكثر من ذلك، وتجرّها أيضا البقر والجمال على حال العربة [الحاملة للمسافر] في ثقلها أو خفّتها”.

بل إن هذا الرحالة الجوال يخبرنا أن بلاد روسيا في عصره “السفرُ إليها لا يكون إلّا في عجلات صغار تجرّها كلاب كبار، فإن تلك المفازة فيها الجليد فلا يثبت قدم الآدميّ ولا حافر الدابّة فيها، والكلاب لها الأظفار فتثبت أقدامُها في الجليد…، والدليل (= مرشد الطريق) بتلك الأرض هو الكلب الذي قد سار فيها مرارا كثيرة، وتنتهي قيمته إلى ألف دينار (= اليوم 200 ألف دولار أميركي تقريبا) ونحوها، وتُربط العَرَبَة إلى عنقه ويُقرن معه ثلاثة من الكلاب، ويكون هو المقدَّم وتتبعه سائر الكلاب بالعربات فإذا وقف وقفتْ” الكلاب الأخرى!!

وقد يبلغ حجم القافلة أحيانا آلاف الجمال المحملة بالمسافرين والأمتعة التجارية وغيرها؛ ففي مطالع القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي يخبرنا الفقيه الرحالة ابن فضلان البغدادي (ت بعد 310هـ/922م) -في كتاب رحلته إلى جنوبي روسيا- أنهم باغتهم مطر شديد في بعض مراحل الطريق “فوقفت القافلة بأسرها وهي نحو ثلاثة آلاف دابة وخمسة آلاف رجل”!!

وفي نهاية القرن الثامن الهجري/الـ14م؛ يروي المؤرخ ابن خلدون (ت 808هـ/1406م) عن أحد أعيان منطقة الغرب الأفريقي أن قافلة لـ”تجار المشرق [وصلت] إلى بلد مالي [فـ]ـكانت ركابهم اثني عشر ألف راحلة”!!

وحتى في العصور المتأخرة من تاريخ التجارة القديمة بالعالم الإسلامي؛ ظلت القوافل التجارية ت ضم أعدادا ضخمة من الجمال حتى إن الجبرتي يروي أنه في سنة 1202هـ/1787م “نهب العرب قافلة التجار والحجاج الواصلة من السويس [إلى القاهرة]، وفيها شيء كثير جدا من أموال التجار والحُجاج، ونُهب فيها للتجار خاصة ستة آلاف جمل ما بين قماش وبَهَار (= التوابل) وبُنٍّ وأقمشة وبضائع، وذلك خلاف أمتعة الحجاج”!!

وفي الأسفار الرسمية قد يخصَّص ألفُ جمل لحمل متاع شخص واحد من كبار رجال الدولة؛ فقد حكى القاضي أبو علي المحسن التَّنُوخي (ت 384هـ/994م) -في ‘الفَرَج بعد الشِّدة‘- أن الوزيرين العباسييْن الفضل بن الربيع (ت 208هـ/823م) والحسن بن سَهْل (ت 233هـ/851م) كان كل منهما يحمل “ثِقَله (= متاع رحيله) على ألف بعير”!!

وقد يكون لأحد التجار الكبار عشرات المراكب لحمل مؤنة سفره وحدها؛ حسبما يفيدنا به ابن بطوطة في وصفه لمنطقة شمالي القوقاز وجنوبي روسيا التي قصدها لزيارة سلطانها المغولي المسلم محمد أوزبك خان (ت 742هـ/1341م)، فقال إن تلك البلاد “لا يدخلها إلّا الأقوياء من التجار الذين يكون لأحدهم مئة عَجَلَة -أو نحوها- مُوقَرَة (= محمّلة) بطعامه وشرابه وحطبه، فإنّها لا شجر فيها ولا حَجَر ولا مَدَر (= الطين الصلب)”!

واقتداءً بالهَدْي النبوي في السفر الآمر بأن يكون للركب “أمير” يكون ذا سيرة حسنة ومعروفا بالكفاءة والأمانة، ويتولى اتخاذ قرارات الرحيل والإقامة أثناء السفر؛ فقد كان لكل قافلة مدير يسمى “أمير/شيخ الركب” أو “رئيس/شيخ القافلة”، يقوم بإدارة شؤونها والسهر على حمايتها ورعاية مصالحها، ويساعد الأشخاص فيما يعترضهم من نزاعات ومشكلات أثناء سفرهم.

ولتمكينه من تحمل تلك الأعباء الإدارية؛ قرر الفقهاء أن “أمير القافلة… له سلطنة” على من تحت إمرته في القافلة شأنه في ذلك شأن الوالي الإداري الرسمي في منطقة ولايته؛ وفقا للفقيه الحنبلي منصور بن يونس البُهُوتي (ت 1051هـ/1641م) في ‘كشاف القناع عن الإقناع‘. ولعل الفقهاء قاسوا غمارة القوافل في العموم على إمارة ركب الحج الرسمي خاصة التي يسمونها «ولاية الحج»، وقد ذكر الإمام أبي الحسن الماوردي (ت 450هـ/1059م) -في ‘الأحكام السلطانية‘- أن مسؤولية “تسيير الحجيج… ولايةُ سياسةٍ وزعامةٍ وتدبيرٍ، والشروط المعتبرة في المُولَّى [عليها] أن يكون مطاعا ذا رأي وشجاعة وهيبة وهداية”.

وكما هو الحال اليوم؛ فإن سفر الحجاج خاصة كان يرتبط بالدولة التي يتبعون لها سياسيا، ويتولى عادة قيادة ركب الحج موظف كبير معيّن من السلطة، بعد أن تتوفر فيه الشروط التي نقلناها آنفا عن الماوردي الذي يحدد مهمات قائد قافلة المسافرين للحج في الأمور العشرة التالية، وهي تصلح -في العموم- لأن تكون اختصاصات لرؤساء القوافل الأخرى أيا كان غرضها ووجهتها؛ قال الماوردي:

“والذي عليه (= أمير قافلة الحج) في حقوق هذه الولاية عشرة أشياء:

1- جَمْعُ الناس في مسيرهم ونزولهم حتى لا يتفرقوا، فيخاف التوى (= الهلاك) والتغرير (= الضياع).

2- ترتيبهم في المسير والنزول بإعطاء كل طائفة منهم مقادا (= رفقة)، حتى يعرف كل فريق منهم مقاده إذا سار، ويألف مكانه إذا نزل، فلا يتنازعون فيه ولا يضلون عنه.

3- أن يرفق بهم في السير حتى لا يعجز عنه ضعيفهم ولا يضل عنه منقطعهم…؛ [فـ]ـمَنْ ضَعُفتْ دوابُّه كان على القوم أن يسيروا بسيره.

4- أن يسلك بهم أوضح الطرق وأخصبها، ويتجنب أجدبها وأوعرها.

5- أن يرتاد لهم المياه إذا انقطعتْ، والمراعي إذا قلّتْ.

6- أن يحرسهم إذا نزلوا، ويَحُوطهم إذا رحلوا، حتى لا يتخطَّفهم (= يسلبهم) داعر (= المُؤذِي الفاجِر)، ولا يطمع فيهم متلصص.

7- أن يمنع عنهم من يصدهم عن المسير، ويدفع عنهم من يحصرهم عن الحج بقتال إن قدر عليه، أو ببذل مال إن أجاب الحجيج إليه، ولا يسعه أن يُجْبر أحدا على بذل الخفارة (= رسوم التأمين) إن امتنع منها، حتى يكون باذلا لها عفوا، ومجيبا إليها طوعا.

8- أن يصلح بين المتشاجرين، ويتوسط بين المتنازعين، ولا يتعرض للحكم بينهم إجبارا، إلا أن يفوَّض الحكم إليه.

9- أن يقوِّم زائغهم ويؤدِّب خائنهم، ولا يتجاوز التعزير إلى الحد إلا أن يُؤْذَن له فيه [ممن ولّاه].

10- أن يراعي اتساع الوقت حتى يُؤْمَن الفوات، ولا يُلْجِئهم ضيقُه إلى الحث في السير”.

وقد يكون قائد الركب أعلى الناس فيه منصبا أو مكانة ولو كان امرأة؛ فالرحالة ابن جبير يقصّ علينا مسيره ضمن قافلة للحجاج المشرقيين تضم “خاتونين” (أميرتين) سلجوقيتين، فيقول: “وهاتان الخاتونان هما أميرتا هذا العسكر الذي توجهنا فيه وقائدتاه”.

آليات وتجهيزات

والآلية المعتمدة في إعلام قيادة القافلة للمسافرين فيها بقرارات الانطلاقة والتوقف للراحة هي “طبل الرحيل” أو “طبول المحمل”، والنفخ في أبواق معدّة لذلك، على النحو الذي يصف به ابن جبير إحدى قوافل الحج السلطانية، فيقول: “ومن عجيب هذه المحلة (= المعسكر المتنقل) أيضا -على عِظَمها وكبرها وكونها وجود دنيا بأسرها- أنها إذا حطت رحالها ونزلت منزلها، ثم ضرب الأمير طبله للإنذار بالرحيل… لم يكن بين استقلال الرواحل بأوقارها (= أحمالها) ورحالها وركابها إلا كـ«لا ولا» (= مدة نطق الحرفين)، فلا يكاد يفرغ الناقر من الضربة الثالثة إلا والركائب قد أخذت سبيلها” منطلقة!!

ويحدثنا الأديب الحجازي محمد كِبْرِيت الحسيني المولوي (ت 1070هـ/1659م) -في كتابه ‘رحلة الشتاء والصيف‘- عن تجهيزات “المحامل السلطانية” (قوافل الحج الرسمية) وترتيباتها في أسفارها، ومما يذكره في ذلك أن “الركب المصري” كان من عادتهم -في عصره- أنهم “إذا نزلوا منزلا أو رحلوا منه تُدَقّ الكوسات (= الطبول) وينفر النفير ليُؤْذَن بالنزول والرحيل”.

ويبدو أن تقليد استخدام الطبل لم يكن مقتصرا على القوافل، بل استخدمه المسافرون عموما حتى ولو كانوا جماعات من البدو الرُّحَّل، وهو ما كان معروفا مثلا لدى سكان صحراء بلاد شنقيط (موريتانيا اليوم) ويسمونه “طبل الرحيل”، وفي شأنه يقول الشاعر محمد يَقْوَى بن مَيْلُود الدَّيْمَاني الفاضلي الشنقيطي (ت 1304هـ/1886م) مبينا دلالات ضربه عندهم لحظة السفر وأثناءه:

ضَربوا الطبلَ للرحيل ثلاثا * واستمروا يُقَوِّضُون الأثاثا

ثم شَدُّوا رحالَهم فــوق بُزْلٍ * من بنات الجَدِيلِ لَسْنَ غِرَاثا

فإذا ضَلَّ أو تَخَـلَّفَ رَكْبٌ * ضَربوا الطبلَ عند ذاك ثلاثا

وأحيانا تكون لرئيس القافلة -مع الطبول والأبواق- أعلامٌ ترفع إيذانا بوقت المسير، ولعل الأصل في ذلك تقليد كان متبعا في سفر السلاطين خاصة ولاسيما عند خروجهم للحرب، ولذلك كان من تدابير التعبئة الحربية أن الأمراء أو قادة الجيوش إذا أراد أحدهم أن يفاجئ عدوه “ركب سرا وَلَمْ يَضْرِبْ طَبْلًا، وَلَمْ يَنْشُرْ عَلَمًا، وأمر الناس بالسكوت وجَدَّ في السَّيْر” حتى يأخذ جيش خصمه على حين غِرَّة؛ كما جاء في قصة أوردها الإمام المؤرخ ابن الأثير (ت 630هـ/1233م) في كتابه ‘الكامل‘.

وبعد تلك الواقعة بخمسة قرون؛ كان هذا التقليد سائدا في الدولة المملوكية طبقا للمؤرخ تقي الدين المقريزي (ت 845هـ/1441م)، الذي يذكر -في كتابه ‘السلوك لمعرفة الملوك‘- أنه في يوم 25 ذي القعدة 791هـ/1389م عزم السلطان المملوكي برقوق (ت 801هـ/1398م) على السفر إلى الشام “فرسم السلطان بتعليق الجاليش (= الشاليش: راية كبيرة في أعلاها قطعة من شعر الخيل) بالطبلخاناة (= مقر فرقة الموسيقى العسكرية) ليعلم الناس بالسفر إلى الشام”.

والظاهر أن هذا التقليد السَّفَري استخدمه أمراء القوافل عموما؛ فالوزير الأندلسي لسان الدين ابن الخطيب يخبرنا -في ‘الإحاطة في أخبار غرناطة‘- أن أبناء أسرة آل المَقّري التلمسانية -التي ينتمي إليها مؤلف كتاب «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»- أسّسوا شركة عائلية للتجارة في منطقة الصحراء الأفريقية الكبرى، وكانوا يسيّرون قوافل التجارة بينها وبين أقطار المغرب “فمهّدوا طريق الصحراء بحفر الآبار، وتأمين التّجار، واتخذوا طبل الرّحيل وراية التّقدم عند المسير”.

ومن التجهيزات الأخرى التي كانت تصاحب القوافل: المصابيحُ التي تنير لها الطريق ليلا في دياجير الليالي المظلمة، والتي يحدثنا ابن جبير عنها بقوله: “وإسراؤها (= القافلة) بالليل بمشاعيل موقدة يمسكها الرجّالة بأيديهم، فلا تبصر قَشاوة (= تعريب «كَجَاوة»: لفظة فارسية معناها تابوت مجوَّف كالهودج يحمل المسافر) من القَشاوات (= الكَجَاوات) إلا وأمامها مشعل، فالناس يسيرون منها بين كواكب سيارة توضح غسق الظلماء، وتباهي بها الأرضُ أنجمَ السماء”!!

ومن تجهيزات القوافل الطريفة تعليق الأجراس في بعض دوابها لأنها فيها “منفعة جَمَّة، منها: إذا ضَلَّ واحد من القافلة يلتحق بها بصوت الجرس، ومنها أن صوت الجرس يُبْعد هوام الليل عن القافلة كالذئب وغيره، ومنها أن صوت الجرس يزيد في نشاط الدواب، وهو نظير الحَدْو (= الحُداء)… لأنه يزيد في نشاط الدواب”؛ حسب الفقيه برهان الدين ابن مازَة البخاري الحنفي (ت 616هـ/1219م) في ‘المحيط البرهاني في الفقه النعماني‘.

ومن مسؤوليات رئيس القافلة الحرص على تطبيق التقاليد والعوائد المرعية في حياة السفر، ومنها أن العادة جرت بأن “القافلة بعد ثلاثة أيام تخرج” بعد أن يكون المسافرون على علم بموعد انطلاقة رحلتها؛ حسب المؤرخ اليمني بهاء الدين الجَنَدي (ت 732هـ/1332م) في ‘السلوك في طبقات العلماء والملوك‘. ومن تلك التقاليد السفرية أنه عند الرحيل تكون “العادة في القافلة تقديم الضعيف والرجّالة”؛ وفقا للإمام جلال الدين السيوطي (ت 911هـ/1505م) في ‘معترك الأقران‘.

ويفيدنا الرحالة ناصر خُسْرَوْ البَلْخي (ت 481هـ/1087م) بأن أهل مصر كان لهم موعد سنوي محدد لانطلاق قافلة الحج الرسمية، وتحديدات ثابتة لما ستستغرقه في رحلتها ذهابا وعودة؛ فيقول: “ويبدأ الناس في السفر ابتداء من أول ذي القعدة، وينزلون في موضع معين، ثم يسيرون في منتصف هذا الشهر…، ويبلغون مكة في خمسة وعشرين يوما، ويمكثون بها عشرة أيام، ثم يعودون إلى مصر في خمسة وعشرين يوما”.

وعن اتباع تقليد الجدولة الزمنية للرحلات في السفر البحري؛ يقول ابن بطوطة إن ربابنة السفن في جنوبي الهند كانوا “يختارون للسفر من أيام الشهر: ثانيه، أو سابعه، أو الثاني عشر، أو السابع عشر، أو الثاني والعشرين، أو السابع والعشرين”.

ويُفهم من قصة لأحد القادة العسكريين في أيام الخليفة العباسي المعتصم (ت 227هـ/842م) أنه ربما كان للمسافرين لباس خاص يعرفون به، على الأقل في بعض المناطق؛ فقد ورد في قصة هذا القائد أنه حين أراد الخروج “تزيّا بزي السفر وأهل التجارة والقوافل”؛ حسب ابن عبد المنعم الحِمْيري (ت بعد 710هـ/1310م) في ‘الرَّوْض المِعْطار في خبر الأقطار‘.

ومن مسؤوليات شيخ القافلة أيضا تفقد المسافرين قبل انطلاق القافلة وإرجاع الضائع منهم إلى رفقته فيها؛ خاصة أن المسافرين في بعض القوافل يكثرون بحيث “لا يُحصَى عددهم، تموج بهم الأرض موجا ويسيرون سير السحاب المتراكم، فمن خرج عن الركب لحاجة -ولم تكن له علامة يَستدِلّ بها على موضعه- ضلَّ عنه لكثرة الناس”؛ وفقا للرحالة ابن بطوطة الذي يخبرنا بضياع أحد رفقائه في قافلة بعد أن دخل مع مسافر آخر في “منازعة ومشاتمة، فتأخَّر عن الرفقة فضلّ، فلما نزل الناس لم يظهر له خبر…، وانتَدب (= بادر) في اليوم الثاني رجل من مَسّوفة (= قبيلة صنهاجية) -دون أجرة- لطلبه، فوَجد أثَرَه وهو يسلك الجادة طورا ويخرج عنها تارة، ولم يقع له على خبر”!

ومن قصص ذلك أيضا ما يحكيه ابن جبير في معرض حديثه عن ضخامة قافلة الحج العراقي ودقة تنظيمها حسب بلدان المسافرين، فيقول عمن يضيع في القافلة: “وربما اضطرته الحال إلى الوصول إلى مضرب الأمير (= أمير القافلة) ورَفَع مسألته (= قصته) إليه، فيأمر أحد المنشِدين (= مبلّغي أوامر القيادة للقافلة)… ممن قد أعِدّ لذلك أنْ يردفه خلفه على جمل، ويطوف به المحلة العَجّاجة (= الضخمة)، وهو قد ذَكر له اسمه واسم جمّاله واسم البلد الذي هو منه، فيرفع عقيرته بذلك معرِّفا بهذا الضال ومناديا باسم الجمّال وبلده، إلى أن يقع عليه فيؤديه إليه. ولو لم يفعل ذلك لكان آخر عهده بصاحبه، إلا أن يلتقطه التقاطا أو يقع عليه اتفاقا” بسبب حجم القافلة الهائل!

ويبدو أن هذا النظام الدقيق في ضبط مخيمات القوافل -مهما تضخمت أحجامها- ظل قائما حتى مطالع القرن العشرين؛ فالعلامة اللبناني محسن الأمين الحسيني العاملي (ت 1371هـ/1952م) يحدثنا -في كتابه ‘معادن الجواهر ونزهة الخواطر‘- عن رحلته في الركب الشامي إلى موسم الحج سنة 1321هـ/1903م أواخر الدولة العثمانية؛ فيقول:

“وخِيّام كل قافلة لها جِمال مخصوصة وأناس مخصوصون يُسمَّوْن «المَهاتِرة»، يسبقون الحاج وينصبونها أول يوم على ترتيب خاص لا يتعدونه إلى آخر السفر، وخيام كل قافلة في مكان مخصوص لا تتعداه: هذه أولاً وتلك بعدها وهكذا، وكذلك كل خيمة لها مكان مخصوص لا تتعداه، وخيام كل قافلة كأنها بلد بنفسها بأزقتها وبيوتها لا تتغير، فلو ضلَّ إنسان -في حال السير أو النزول- يهتدي إلى مكانه بأيسر ما يكون”!!

ومما يتصل بتلك المسؤولية دور أمير القافلة في رد المفقودات من ممتلكات المسافرين، وربما رصد مكافأة لمن يأتي بها منهم؛ فالقاضي التَّنُوخي يروي لنا -في كتابه ‘الفرج بعد الشدة‘- قصة سقوط جمل من قافلة في مستنقع مائي، وكان “على الجمل أكثر من عشرة آلاف دينار” من القماش الحريري، فاهتمّ أمير القافلة بأمر الجمل “فنادى في القافلة: مَنْ ينزل ويخلّص الجمل ويرده إلى صاحبه وله ما يشاء؟”، فابتدر لذلك أحد المسافرين في القافلة حتى استعاد بعض المال.

السفر البحري

أما عن السفر البحري والنهري؛ فقد وفرت الأساطيل البحرية الإسلامية خيارات متنوعة ووافرة في وسائله ومتطلباته، وبأعداد سفن هائلة في البلد الواحد، حتى إن الإمام الخطيب البغدادي (ت 463هـ/1072م) يذكر -في ‘تاريخ بغداد‘- أنه أحصيت سفن نهر دجلة “فكانت ثلاثين ألفا” في اليوم الواحد أواخر القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي! وحين سجّل الرحالة ابن بطوطة مشاهداته بمصر قال “إن بنيلها من المراكب ستة وثلاثين ألفا للسلطان والرعية، تمرُّ صاعدةً إلى الصعيد ومنحدِرةً إلى الإسكندرية ودمياط بأنواع الخيرات والمرافق”!!

وفي منطقة الغرب الإسلامي؛ يقول مؤرخ الحضارات الأميركي وِلْ ديورانت (ت 1402هـ/1981م) -في كتابه ’قصة الحضارة’- إنه كان للمسلمين في الأندلس وحدها “أسطول تجاري يزيد على ألف سفينة يحمل غلّات الأندلس ومصنوعاتها إلى إفريقية وآسية، وكانت السفائن القادمة من مئة ثغر وثغر تزدحم بها”!!

وقد تنوعت فئات السفن التي استخدمها المسلمون في أساطيلهم الحربية والتجارية وحتى في مجالات السياحة والمواصلات، فخصصوا لكل طبقة من الناس ما يلائمها من المراكب البحرية، وأفردوا لكل ميدان ما يناسبه من السفن المتعددة الأشكال والأحجام، والمختلفة الأهداف والوظائف، والمتفاوتة السرعات والقدرات والتجهيزات.

وكما كان لعامة الناس سفنٌ لأسفارهم وتنقلاتهم؛ فقد خُصّص لعلية القوم من الأمراء والوزراء والولاة وكبار التجار سفنهم المجهزة بما يناسب مراتبهم من الأبهة ومرافق الراحة، ولذلك يحدثنا ابن بطوطة -في رحلته- عن وجود أنواع من السفن مخصصة “للسلطان والرعية”، ويذكر أنه انتقى لنفسه في إحدى رحلاته الدبلوماسية “مركبا حسنا من المراكب المعدة لركوب الأمراء”.

وكان نشاط النقل بالسفن -تجارةً وسياحةً- ذا أرباح طائلة؛ فقد كان الناس يستخدمونها في التحرك خلال مناشطهم اليومية وفي متنزهاتهم الخاصة، فحين تعرض أبو الحسن الشابُشْتي (ت 388هـ/999م) -في كتابه ‘الديارات‘- للحديث عن “عيد دَيْرِ أشموني” المسيحي بالعراق وصفه بأنه “من الأيام العظيمة ببغداد، [إذ] يجتمع أهلها إليه كاجتماعهم إلى بعض أعيادهم، ولا يبقى أحد من أهل التطرب واللعب إلا خرج إليه، فمنهم في [سفن] الطيارات ومنهم في الزبازب والسُّميريات، كل إنسان بحسب قدرته”!

ويورد الحافظ الخطيب البغدادي (ت 463هـ/1072م) -في ‘تاريخ بغداد‘- معطيات عن مداخيل خدمات النقل البحري بالعراق؛ فيقول إنه “أحصِيت السُّمَيْرِيّات (= نوع من السفن) المَعْبَرانِيّات (= العبّارات/المُعديات) بدجلة في أيام.. [الأمير العباسي] طلحة الموفَّق (ت 278هـ/891م) فكانت ثلاثين ألفا، قُدِّر مِن كسب ملّاحيها في كل يوم تسعون ألف درهم (= اليوم 180 ألف دولار أميركي تقريبا)”!

وكان من أنواع المراكب المستخدمة في السفر النهري -في بلد أنهار مثل العراق- مركب يدعى “السُّمَيْرية”، وهو وسيلة مناسبة للتنقل في نهر دجلة بين مدن بغداد وواسط والبصرة وغيرها، وهناك أيضا “الزلال” و”الطيار” وهما سفينتان أنيقتان صغيرتا الحجم، ويركبهما في الغالب أصحاب المكانة من الأمراء والوزراء وكبار التجار.

وربما جُهِّز المركب النهري بأدوات لتبريد الجو؛ فقد سافر الوزير العباسي عمرو بن مسعدة الصُّولي (ت 217هـ/832م) فوصف سيره -كما يرويه التنوخي في ‘الفرج بعد الشدة‘- قائلا: “وسرت حَتَّى قدمت بَغْدَاد وَلم أقِم بهَا إِلَى ثَلَاثَة أَيَّام، وانحدرت مِنْهَا فِي «زلال» أُرِيد الْبَصْرَة، وجُعل لي فِيهِ خَيْش (= قماش مبلَّل للتبريد)، واستكثرت من الثَّلج لشدَّة الْحر”.

ونظرًا لطول زمن الأسفار والرحلات في البحار حتى إنها كانت تبلغ أحيانا عدة أشهر؛ فقد صمم المسلمون سفنًا عملاقة للتجارة والنقل، وزوّدوها بكل ما يضمن راحة ركابها وحاجياتهم التموينية، فكانت تحتوي على مرافق للنوم وأخرى للطبخ والاستحمام، وكان يخُصّص فيها قسم كبير لتخزين الطعام بما يكفي مئات الركاب أو آلافهم؛ كما سنرى في نص لابن جبير. بل إن بعض السفن يكون متعدد الطبقات والأدوار فتصبح إحداها أشبه بمدينة عائمة، كما تتعدد البضائع والسلع المعروضة فيها للبيع إلى الركاب فكأنها سوق جامعة متنقلة!

ويحدثنا الرحالة ابن جبير الأندلسي عن مشاهداته للحياة على هذه السفن العملاقة؛ فيقول إنه أثناء عودته من المشرق إلى الأندلس سنة 581هـ/1185م سافر في سفينة كبيرة، وأثناء الرحلة “قلَّ الزادُ بأيدي الناس، لكنهم [كانوا] مِن هذا المركب -بمنة الله- في مدينة جامعة للمرافق، فكلُّ ما يُحتاج شراؤه يوجد: من خبز وماء، ومن جميع الفواكه والأُدْم (= جمع إدامٍ)، كالرمان والسفرجل والبطيخ السندي والكمثرى..، والجوز والحمص والباقلاء -نَــيْئاً ومطبوخا- والبصل والثوم والتين والجبن والحوت، وغير ذلك مما يطول ذكره؛ عاينّا جميع ذلك يُباع” داخل السفينة!!

ويصف ابن بطوطة -في رحلته- سعة السفن في بحار الهند الإسلامية والصين؛ فيقول إن بعضها يتكون من “أربعة ظهور (= طوابق)، ويكون فيه البيوت والمَصاري (= جمع مصرية: جناح مفرد بمرافقه) والغرف للتجار، و«المصرية» منها يكون فيها البيوت والسنداس (= الحمّام)، وعليها المفتاح يسدها صاحبها ويحمل معه الجواري والنساء، وربما كان الرجل في مصريته فلا يَعرف به غيرُه ممن يكون بالمركب..، و[رجال] البحرية يُسْكِنون فيها أولادهم ويزدرعون (= يزرعون) الخُضَر والبقول والزنجبيل في أحواض خشب”!

ومن الترتيبات المتبعة في تنظيم الركاب في السفينة أنه إذا تعددت ديانات المسافرين عليها حصل فصل بينهم “وحاز المسلمون مواضعهم بانفراد عن الإفرنج” أي الأوروبيين، وذلك بعد أن “صعده من النصارى المعروفين بالبلغريين -وهم حجاج بيت المقدس (= لعل «البلغريين» هي أصل كلمة pilgrim أي: الحاجّ)- عالَمٌ لا يُحصَى ينتهي إلى أزيد من ألفي إنسان”!! وربما يرجع ذلك الفصل إلى اختلاف الشعائر وقواعد الحلال والحرام في المطعم والمشارب، وقد احتفل المسيحيون بالكريسماس في السفينة أثناء سفرهم.

ومن غرائب قواعد السفر البحري قديما -وخاصة في الجوار الأوروبي- أنه إذا مات المسافر في البحر ورثه ربّان السفينة، بغض النظر عن ديانة الميت؛ ومن أمثلة ذلك ما يذكره الرحالة ابن جبير قائلا: “ومات فيه (= المركب) رجلان من المسلمين… فقُذفا في البحر، ومن البلغريين اثنان أيضا، ومات منهم بعد ذلك خَلْقٌ…، وورث هؤلاء الأمواتَ -من المسلمين والنصارى البلغريين- رئيسُ المركب، لأنها سُنَّة (= عادة) عندهم في كل من يموت في البحر، ولا سبيل لوارث الميت إلى ميراثه، فطال عجبنا من ذلك”!!

درجات وتسهيلات

رغم أن الكل يتساوى في ركوب الدواب المستخدمة في السفر البري؛ فإن التفاوت كان يحصل في التسهيلات ووسائل الإيواء المرافقة للقافلة، وكما نجد اليوم حافلات النقل الجماعي ذات الخِدْمات الفاخرة، والحافلة المتوسطة الخدمة، فإن حضارتنا عرفت أنواعا مختلفة مشابهة لدرجات الرحلات هذه في تفاوتها.

فالرحالة ابن جبير يقدم لنا وصفا طريفا ودقيقا لما يمكن تسميته «درجات الرحلة» وتسهيلات الراحة فيها، مما شاهده في موكب الحج العراقي الذي هو أضخم المواكب التي رآها في تطوافه في المشرق الإسلامي؛ فيقول إن “لهم… في مراكبهم على الإبل قباب تُظِلُّهم بديعة المنظر عجيبة الشكل، قد نُصبت على محامل (= هوادج) من الأعواد يسمونها «القشاوات» وهي كالتوابيت المجوَّفة، هي لركابها من الرجال والنساء كالأمهدة (= جمع مِهاد) للأطفال، تُملأ بالفُرُش الوثيرة، ويقعد الراكب فيها مستريحا كأنه في مهاد ليّن فسيح، وبإزائه مُعادِلُه (= عديله في المحمل) أو مُعادِلتُه في مثل ذلك من الشُّقّة (= الجانب) الأخرى، والقبة مضروبة عليهما، فيُسارُ بهما وهما نائمان لا يشعران أو كيفما أحبا”!!

ولا تقتصر التسهيلات الفائقة الراحة على أوقات المسير، بل تتعداها إلى محطات التوقف “فعندما يصلان (= راكبا القشاوة) إلى المرحلة (= محطة الاستراحة) التي يحطّان بها يضرب سرادقهما (= خيمتهما) للحين -إن كانا من أهل الترفّه والنِّعم- فيدخل بهما راكبين وينصب لهما كرسيّ ينزلان عليه، فينتقلان من ظل قبة المحمل إلى قبة المنزل دون واسطة هواء يلحقهما ولا خطفة شمس تصيبهما، وناهيك من هذا الترفيه! فهؤلاء لا يَلْقَوْن لسفرهم -وإن بَعُدت شُقّته- نَصَباً، ولا يجدون على طول الحَلّ والتَّرحال تعباً”!! وكأن ابن جبير هنا يصف تنقُّل المسافر اليوم من وسط الطائرة إلى قاعة المطار عبر القناة الرابطة بينهما دون أن يشعر حتى بالهواء الخارجي!!

ويشير رحالتنا الأندلسي إلى المستويين الأوسط والأدنى من درجات الرحلة في القوافل؛ فيقول: “ودون هؤلاء في الراحة راكبو «المحارات» وهي شبيهة بـ «الشقادف» (= جمع شُقْدُف: مَحْمِل حِجَازِي أَوْسَعُ مِن العمارِية)، لكن الشقادف أبسط وأوسع وهذه أضمّ وأضيق، وعليها أيضا ظلائل تقي [الراكبَ] حَرَّ الشمس. ومن قصّرت حاله عنها في هذه الأسفار فقد حصل على نَصَب السفر الذي هو قطعة من العذاب”!!

ويفصّل ابن جبير -بقلمه السيال وعباراته الرشيقة- في وصف هوادج “الخواتين”، وهن بنات أحد ملوك السلاجقة كُنَّ في قافلة الحج العراقي التي رافقها من مكة إلى بغداد؛ فيوضح أن كلا منها عبارة عن “هودج موضوع على خشبتين معترضتين بين مطيتين الواحدة أمام الأخرى، وعليهما الجِلال المذهبة، وهما تسيران بها (= إحدى الخواتين) سيرَ النسيم سرعة ولِيناً، وقد فُتح لها أمام الهودج وخلفه بابان، وهي ظاهرة في وسطه متنقبة وعصابة ذهب على رأسها”.

أما الرحالة المغربي ابن بطوطة فيسجل لنا تجربته مع بعض محامل السفر بمنطقة جنوبي روسيا؛ فيذكر أنه عندما أراد زيارة سلطانها محمد أوزبك خان سافر إليه راكبا عربة تجرها الخيول، وكان “على العربة شبه قُبّة من قضبان خشب مربوط بعضها إلى بعض بسيور جلد رقيق، وهي خفيفة الحمل وتُكسَى باللِّبْد (= صوف مقوَّى) أو بالمِلَفّ (= نوع من القماش)، ويكون فيها طيقان (= نوافذ) مشبَّكة”.

ثم يصف ما توفره هذه المحامل من رفاهية لراكبيها؛ فيقول إنه “يَرَى الذي بداخلها الناسَ ولا يرونه، ويتقلّب فيها كما يحبّ وينام، ويأكل ويقرأ ويكتب وهو في حال سَيْره، والتي تحمل الأثقال والأزواد وخزائن الأطعمة من هذه العربات يكون عليها [محمل] شبه البيت…، وعليه قُفْلٌ”. ويضيف متحدثا عن نفسه: “وجهّزتُ لمّا أردت السفر عربة لركوبي مغشّاة باللّبد، ومعي بها جارية لي، وعربة صغيرة لرفيقي عفيف الدين التوزري (ت بعد 742هـ/1341م)، وعجلة كبيرة لسائر الأصحاب، يجرّها ثلاثة من الجمال، يركب أحدها خادم العربة”.

كما عرف المسافرون نوعا من الهوادج يسمى «العمّارية» كان يمكن للسيدات المسافرات البقاء داخله حتى في حالة وضعه على الأرض، لكنه لم يكن مهيأ للمبيت فيه كما توحي به قصة لأحد الأمراء الحمْدانيين “حطّ «العمارية» في الصحراء ثم ضُربت له خِيَم ولأصحابه”؛ وفقا لكتاب ‘نشوار المحاضرة‘ للقاضي التنوخي الذي يُفهم مما أورده عن استخدامات «العمارية» أنها كانت مركبا فخما لكونها ترد ضمن أثاث الطبقة الراقية فحسب، كما كانت تسع شخصين معا خاصة إن كانا رجلا وزوجته.

وفيما يتعلق بعُدة إقامة المسافرين في محطات الاستراحة أثناء الرحلة؛ فقد كانت الخيام والمصابيح وترتيبات الإقامة مثيرة للدهشة ولاسيما لدى الطبقات العليا، فالتنوخي يحدثنا عن أن الخليفة العباسي هارون الرشيد (ت 193هـ/809م) مثلا “جلسَ… جُلُوسًا عَاما فِي مضرب (= سرادق) خَزّ (= قماش ناعم) أسود، استدارتُه (= محيط دائرته) أَربعمئَة ذِرَاع (= 200 متر تقريبا)، فِي أَرْكَانه أَربع قباب مغشّاة بخَزّ أسود، وَهُوَ جَالس فِي فازةِ (= مِظلَّة تُبنى بعمودين في المعسكرات) خَزٍّ أسود فِي وسط المضرب، والعَمَد كلهَا سود”. وقد تكون غلبة السواد على الأثاث راجعة إلى أن السفر كان في فصل الشتاء، كما يشير السواد إلى شعار الدولة العباسية.

أما قافلة أمير الحج العراقي فقد تنوعت فيها أشكال الخيام بين القباب الدائرية والسُّرادق حتى بدت كالمنازل لا الخيام، هذا عدا عن زخرفتها وتطريزها المتنوع الألوان، ولها أبواب ضخمة يدخل منها الداخل في دهاليز وممرات مظلَّلة، والأبواب من الضخامة بحيث يدخل منها الفارس بجواده دون أن يطأطئ رأسه، وتُفضي بالداخل إلى الساحات التي فيها الخيام وقد “أُدِيرَ ذلك كلُّه بتدبيرهندسي غريب”، حتى لـ”كأن هذا الأمير ساكن في مدينة قد أحدَق بها سورُها، تنتقل بانتقاله وتنزل بنزوله، وهي من الأبّهات الملوكية المعهودة التي لم يُعهَد مثلها عند ملوك المغرب” والأندلس؛ طبقا لابن جبير.

وربما كانت قوافل المسؤولين الرسميين مجهَّزة بما يكفل إنجاز الأعمال الإدارية العظيمة التي يكلفون بها أثناء رحلاتهم؛ كما يفيدنا إياه الكاتب العباسي المعلَّي بن أيوب (ت نحو 247هـ/861م) بقوله: “أعْنَتَني (= أرهَقني) الفضل بن مروان (الوزير العباسي المتوفى 250هـ/864م) ونحن في بعض الأسفار، وطالبني بعمل طويل يُعمَل في مدة بعيدة…؛ فقعدت في ثيابي، وجاء الليل فجعلت بين يديّ نفّاطة (= مشعل كبير)، وطرح غلماني (= المساعدين) أنفسَهم حولي”؛ طبقا لما نقله عنه التنوخي في ‘الفرج بعد الشدة‘.

وقد ورد في إشادة ابن جبير بتجهيزات قافلة حج رافقها من مكة المكرمة إلى العراق، وكانت فيها “خاتونان” (أميرتان) من أسرة زنكي الحاكمة في الموصل أيامها؛ فقال إن “المرافق الصناعية وغيرها من المصالح الدينية والمنافع الحيوانية كلها موجودة بهذه المحلة غير معدومة، ووصفها يطول والأخبار عنها لا تنحصر”!!

خدمات طرقية

كانت طرق السفر في العادة معتمدة على مدى الخِدْمات العمرانية المتوافرة على خطوطها ومن حولها، ولهذا يندر عبور الصحاري المقفرة إلا في حالة الاضطرار؛ كما يؤكد ذلك الرحالتان: ناصر خُسْرَوْ البَلْخي وابن جبير الأندلسي.

وتعتمد طرق المسافرين أيضا على عُقَد الاتصال المركزية بين المناطق المختلفة والطرق الرسمية المتنوعة، كمدينة قُوص مثلا -التي تربط في طرق التجارة والحج- بين مصر والسودان ثم الحبشة واليمن، فكان الجميع -قُبيل الانطلاق للسفر بحرا من قوص نحو عَيْذاب جنوبا- يجتمعون في موضع يسمى “المَبْرَز” خارج البلدة، فتوزن الأحمال على الجمالين وتكمل تجهيزات السفر وصولا إلى الحظة الانطلاقة.

ومن التجهيزات التي كانت تزود بها خطوط المسالك علامات الطريق المرشدة للقوافل والمسافرين عموما حتى لا يضلوا سبيلهم؛ وهو تقليد حضاري قديم عُرف قبل الإسلام بقرون عديدة كما يفهم من أحد تفاسير قوله تعالى ﴿أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ﴾؛ (سورة الشعراء/الآية: 128)، فالآية تشير إلى أن قوم عادٍ “كانوا يسافرون ولا يهتدون إلا بالنجوم، فبنوْا على الطريق أميالًا طوالًا عبثًا ليهتدوا بها، يدل عليه قوله: {آيَةً} أي علامة”؛ حسبما جاء في ‘الكشف والبيان عن تفسير القرآن‘ للإمام أبي إسحق الثعلبي (ت 427هـ/1037م).

ويخبرنا الجغرافي الأندلسي ابن عبد المنعم الحِمْيري -في ‘الرَّوْض المِعْطار في خبر الأقطار‘- أنه كانت في الجنوب التونسي “أرض… سِبَاخ وملّاحات لا يُهتدى للطريق لها إلا بخشب قد نُصبت في دَهَس يشبه الصابون في الرطوبة، فمن أخطأ طريق تلك الخشب المنصوبة على الطريق هلك في تلك السباخ، وقد هلكت العساكر والجماعات في قديم الزمان ممن دخلها ولم يعرف أمرها”.

ويذكر ناصر خُسْرَوْ -في “سَفَر نامه” وهو كتاب رحلته التي بدأها سنة 437هـ/1028م من مسقط رأسه مَرْو إلى مصر- أن أهل مدينة خِلاط/أَخْلاط الواقعة اليوم جنوب شرقي تركيا “غرسوا فِي جُزْء من الطَّرِيق عَمَداً ليسير المسافرون على هديها أَيَّامَ الثَّلج والضَّباب”، وذلك بسبب كثرة الجليد ورداءة الطقس في تلك المنطقة.

كما سجّل ناصر خُسْرَوْ آثار وأعمال ولاة السلاجقة في منطقة صحراء طبس وسط إيران؛ فيقول في وصف الطريق الصحراوي من أصفهان مرورا بمدينة نائين: “وقد بُنيت في هذا الطريق الصحراوي بين كل فرسخين (الفرسخ = 5كم تقريبا) -في المواضع غير المالحة- قِبابٌ صغيرة وخزانات يتجمع فيها ماء المطر، وقد شُيدت القباب حتى لا يضل المسافرون الطريق، ولكي يأووا إليها ساعات في الحر والبرد. وقد رأينا في الطريق الرمل المتحرك، وكل من يتحول عن العلامات التي وُضعت في الطريق للإرشاد فإنه لا يستطيع الخروج من وسط هذا الرمل ويهلك”.

وبعد عصر ناصر خُسْرَوْ بسبعة قرون؛ رصد العلامة والأديب العراقي عبد الله بن حسين السويدي (ت 1174هـ/1760م) -في كتابه ‘النفحة المسكية في الرحلة المكية‘ الذي سجل فيه وقائع رحلته إلى الحج سنة 1157هـ/1760م- وجود تلك العلامات -التي قال إنها تسمى “الأميال”- على مقطع طريق الحج الواقع بين المدينة ومكة؛ فأشار إليها قائلا: “ومررنا في طريقنا على سبعة «أميال» مبنية بالحَجَر والجِصّ، كلُّ واحد قَدْر قامة ونصف [و] بين كل مِيل [وآخر] مسافة ميل (= 1850 مترا تقريبا)، بناها… أحد أمراء الحاج المصري، وذلك لأن تلك الأرض رملها كثير فيحصل من تراكمه تلال عظام فيتيه ركب الحاج، فبناها لتكون علامة ونُصْباً على الطريق”.

أما عن تجهيزات المياه للمسافرين لدرء أحد أعظم الأخطار التي يواجهونها عادة أثناء رحلاتهم وهو العطش الشديد؛ فقد كانت هناك خزانات لحفظ مياه الأمطار عُرِفت بـ”المصانع” في بعض المناطق الإسلامية، إلى جانب الآبار التي كانت السلطات أو المحسنون يحفرونها على شبكات الطرق في جميع أنحاء الجغرافيا الإسلامية، ولاسيما على دروب ركاب الحج.

وقد ظهر الاعتناء بهذه الخدمات المائية منذ عهد الخلفاء الراشدين؛ كما يدل عليه تسجيل الرحالة ابن جبير معاينتَه لآبار في طريق الحج العراقي قال إنها تعود إلى عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان (ت 35هـ/656م).

ومن أقدم مرافق الخدمات المائية المخصصة للمسافرين وأشهرها تلك التي كانت مقامة على “درب زبيدة” التاريخي، وهو طريق شقته -تسهيلا على الحجاج القادمين من العراق وما وراءه من أقطار الإسلام- زوجة الخليفة هارون الرشيد: زبيدة بنت جعفر العباسية (ت 216هـ/831م)، وقد قارب طوله 1300 كيلومتر، وكان عليه 45 محطة تضم موارد مياه وتحصينات لتأمين المياه للحجاج.

وقد أنفقت زبيدة مبالغ طائلة على دربها وعلى العيون المائية التي سقت بها أهل مكة المكرمة من الحجاج والمقيمين بها؛ فالقاضي المؤرخ شمس الدين ابن خلّكان يروي -في ‘وفيات الأعيان‘- أن زبيدة “سقت أهل مكة الماء بعد أن كانت الراوية (= قِرْبة الماء) عندهم بدينار (= اليوم 200 دولار أميركي تقريبا)، وإنها أسالت الماء عشرة أميال بحطّ الجبال ونُحُوت الصخر حتى غلغلته من الحِلّ إلى الحَرَم…، فبلغت النفقة عليه ألف ألف وسبعمئة ألف دينار (1.7 مليون دينار = اليوم 340 مليون دولار أميركي تقريبا)…، ولها آثار كثيرة في طريق مكة والمدينة -على ساكنها أفضل الصلاة والسلام- من مصانع وبِرَك أحدثتها”!!

ويبدو أن خدمات “درب زبيدة” ظلت متاحة بوفرة للمسافرين طوال أربعة قرون على الأقل؛ ففي منتصف القرن الخامس الهجري/الـ11م نجد الرحالة ناصر خُسْرَوْ يتحدث عن إحدى محطات الاستراحة المقامة على هذا الدرب قائلا: “وَمن هُنَاكَ ذَهَبْنَا عَن طَرِيق «رِبَاط زبيدة» المُسَمَّى «رِبَاط المرامي»، وَهُوَ يحتوي على خمس آبار، وَلَوْلَا هَذَا الرِّبَاط وَالمَاء الَّذِي بِهِ لما اسْتَطَاعَ أحد اجتياز هَذِه الصَّحرَاء”.

وفي نهاية القرن السادس الهجري/الـ12م كتب الرحالة ابن جبير عن القيمة العظيمة لتلك الخدمات لدى قوافل الحجاج قائلا: “وهذه المصانع والبِرَك والآبار والمنازل -التي من بغداد إلى مكة- هي آثار زبيدة… زوج هارون الرشيد وابنة عمه؛ انتدبت لذلك مدة حياتها فأبقت في هذا الطريق مرافق ومنافع تعمّ وَفْدَ اللهِ تعالى كلَّ سنة من لدن وفاتها إلى الآن! ولولا آثارها الكريمة في ذلك لما سلكت هذه الطريق، والله كفيل بمجازاتها والرضا عنها”.

عيادات متنقلة

كما رصد هذا الرحالة الأندلسي العديد من الخزانات المائية الأخرى في مختلف محطات طريق الحج، ومن أعظمها وأغربها ذاك الذي وصفه بقوله مشيرا إلى بعض أنشطة الحجاج اليومية في استخدام الماء: “نزلنا بموضع يُعرف بالشّقوق وفيه مصنعان ألفيناهما مملوءين ماء عذبا صافيا، فأراق الناس مياههم وجدّدوا مياها طيبة، واستبشروا بكثرة الماء، وجدّدوا شكر الله على ذلك. وأحد هذين المصنعين صهريج عظيم الدائرة كبيرُها لا يكاد يقطعه السابح إلا عن جهد ومشقة، وكان الماء قد علا فيه أزيدَ من قامتين (= 360سم)!! فتنعّم الناس من مائه سباحة واغتسالا وتنظيف أثواب، وكان يومهم فيه من أيام راحة السفر”!!

كما أثنى ابن جبير على المرافق الخِدْمية التي أقامها للمسافرين الوزير الزنكي محمد بن علي بن أبي منصور المعروف بالجَوَاد الأصفهاني (ت 559هـ/1164م)؛ فقال عن اتساعها وتغطيتها لشبكة هائلة من الطرق الواصلة بين عدة أقاليم مركزية: “حسبك أنه اتسع اعتناؤه بإصلاح عامة طرق المسلمين بجهة المشرق من العراق إلى الشام إلى الحجاز…، واستنبط (= استخرج) المياه وبنَى الجِبَاب (= خزانات مياه المطر)، واختطّ المنازل (= محطات الاستراحة) في المفازات، وأمر بعمارتها مأوى لأبناء السبيل وجميع المسافرين”!!

وإضافة إلى مرافق المياه الثابتة على محطات طرق السفر؛ كانت ثمة الأوعيةُ المائية المرافقة للقوافل في سيرها، وربما يبلغ حجمها أن تكون على شكل خزانات كبيرة محمولة على ظهور الإبل، فابن جبير يحدثنا عن مبرّات للأميرتيْن الزنكيتيْن (الخاتونيْن) قائلا: “ولهؤلاء النسوة الخواتين في كل عام -إذا لم يحججن بأنفسهن- نواضح (= جمال/نوق يُستقى عليها) مسبّلة مع الحاج، يرسلنها مع ثقات يسقون أبناء السبيل في المواضع المعروف فيها الماء، وفي الطريق كله، وبعرفات وبالمسجد الحرام، في كل يوم وليلة…، فتسمع المنادي على النواضح يرفع صوته بـ: «الماء للسبيل»، فيُهْطِع (= يُسْرع) إليه المُرْمِلون (= من لا زاد معهم) من الزاد والماء بقِرَبهم وأباريقهم فيملؤونها”!

وبعد ابن جبير بنحو قرن ونصف؛ يحدثنا ابن بطوطة عن الخدمات المرافقة للقافلة الرسمية للحجاج العراقيين أيام السلطان المغولي أبي سعيد محمد بن خَرْبَنْدا (ت 736هـ/1335م)، فيقول: “وفي هذا الركب نواضح كثيرة لأبناء السبيل يستقون منها الماء، وجمال لرفع (= حمْل) الماء للصدقة، ورفع الأدوية والأشربة والسكر لمن يصيبه مرض، وإذا نزل الركب طبخ الطعام في قدور نحاس عظيمة تسمى الدسوت، وأطعم منها أبناء السبيل ومن لا زاد معه، وفي الركب جُمْلةُ من الجمال يُحمل عليها من لا قدرة له على المشي”!!

وإنه لأمر مدهش حقا ما ذكره هذا الرحالة عن احتواء قافلة الحجاج على المستلزمات الطبية لتوفير الإسعافات الأولية للحالات الصحية الطارئة في تلك الأزمنة، والحال أن ذلك كان من خواص قوافل السفر السلطانية على نحو ما يخبرنا به المؤرخ المقريزي في وصفه لتجهيزات أسفار سلاطين المماليك.

فقد قال إنه جرت العادة في هذه القوافل السلطانية على أنه “يصحب السلطانَ في السفر غالبُ ما تدعو الحاجة إليه، حتى يكاد يكون معهم مارستان (= مستشفى) لكثرة من معه من الأطباء وأرباب الكحل (= أطباء العيون) والجرّاح والأشربة والعقاقير، وما يجري مجرى ذلك، وكلُّ من عاده طبيبٌ ووصف له ما يناسبه (= من الدواء) يُصرف له من «الشراب خاناه» (= الصيدلية) أو «الدواء خاناه» المحموليْن في الصحبة” السلطانية!!

وقد تواصل تقليد مرافقة الخدمات الطبية لقوافل الحج الرسمية إلى جانب بقية المستلزمات التموينية، وما يعززها من فرق شؤون دينية وأمنية وإدارية؛ كما نجده موثقا في هذا النص الذي أورده محمد كِبْرِيت الحسيني -في كتابه ‘رحلة الشتاء والصيف‘- قائلا: “فيخرج الركب المصري بالمَحْمل السلطاني، والسبيل (= الوقف) المسبل للفقراء بالماء والزاد، والأدوية والكحالين (= أطباء العيون)، والأئمة والمؤذنين، والأمراء والجند، والقاضي والشهود والأمناء”.

وعندما تضطر القوافل إلى قطع مجابات صحراوية قاحلة ليس فيها سوى “رمال جُرْد لا ماء فيها ولا نبت؛ [فإنه] يَتزود الرفاقُ الماءَ والحطبَ فيها كما يُتزود الطعام والعلف”؛ وفقا للمؤرخ الجغرافي الأندلسي أبي عُبيد البكري (ت 487هـ/1094م) ضمن حديثه -في كتابه ‘المسالك والممالك‘- عن المجابات الكبرى في صحراء الغرب الأفريقي مما يلي المغرب الأقصى.

أما عن الميزانيات الرسمية المخصصة لتجهيزات خدمات الطرق؛ فقد كان صاحب الإمارة الحَسْنَويّة الكردية -بشمال غربي إيران وشمال شرقي العراق- الأمير بدر بن حَسْنَوَيْهِ الكردي (ت 405هـ/1015م) “يُنْفذ (= يصرف) كل سنة -في الصدقات على أهل الحرمين، وخَفْر الطريق ومصالحها- مئة ألف دينار (= اليوم 20 مليون دولار تقريبا)، وكان ينفق على عمارة المصانع (= خزانات المياه) وتنقية الآبار، وجمع العلوفة في الطريق، وكان يعطى سكان المنازل رسوما لقيامها (= إدارتها)”؛ وفقا للإمام ابن الجوزي (ت 597هـ/1201م) في كتابه ‘المنتظم‘.

وفي هذا العصر نفسه؛ شاعت أخبار السفرة التاريخية للأميرة التغلبية جميلة بنت ناصر الدولة الحَمْداني (ت نحو 370هـ/981م)، والتي خرجت فيها إلى مكة المكرمة سنة 366هـ/967م تتزعم قافلة أدهشت الناس بضخامتها “فضُرِب بحَجّها المَثَل، فإنها استصحبت أربعمئة جمل عليها محامل عدة، ولم يُعْلَم في أيها كانت”؛ وفقا لابن الجوزي.

وقد حضرت موسمَ الحَج “فسقت أهل الموسم كلّهم السويق (= طعامٌ من دقيق الحنطة أو الشعير) بالطَّبَرْزَد (= السكر الأسمر) والثلج، واستصحبت البقول المزروعة في المَراكِن (= جمع مِرْكَن: وعاءٌ تُغْسَل فيه الثياب) على الجِمال، وأعدت خمسمئة راحلة للمنقطعين” في الطريق من المسافرين إلى الحج؛ طبقا لما جاء في كتاب ‘التذكرة الحمدونية‘ للأديب بهاء الدين محمد بن الحسن البغدادي (ت 562هـ/1167م)، الذي يضيف أن ما صنعته هذه الأميرة العربية خلّد سفرتها حتى “صارت تاريخا مذكورا”!!

حراسات منظمة

من أهم الجوانب المركزية في حياة السفر وترتيباته قديما موضوع تأمين المسافرين الذي بلغ من أهميته أنه كان يتم النص عليه في وثائق عهود تولية الخلفاء لأمراء النواحي والأقاليم؛ فمؤرخ النُّظُم السلطانية الإسلامية شهاب القَلْقَشَنْدي (ت 821هـ/1418م) يورد -في كتابه ‘صبح الأعشى في صناعة الإنشا‘- ما قال إنه نص تولية الخليفة العباسي لأمير دولة المرابطين بالغرب الإسلامي يوسف بن تاشفين (ت 500هـ/1106م)، فكان مما جاء فيه تكليفُه بأن “يَأمر بحفظ السابلة (= المسافرون) واختصاصهم بالحراسة السابغة الشاملة، وحماية القوافل واردةً وصادرةً، واعتمادُها (= تزويدها) بما تغدو به إلى السلامة مُفْضِيةً صائرةً، لتُحرس الدماءُ مما يُبيحها ويُريقها، والأموالُ مما يُقصد فيه سبيلُ الإضاعة وطريقُها”.

والتأمين للمسافرين كان يتم عبر مستوييْن: متحرك وثابت؛ فأما الحماية المتحركة فهي تلك التي تواكب قوافل السفر طوال رحلاتها بشكل دائم من بداية الطريق إلى نهايته، أو على نحو مؤقت من محطة إلى أخرى يتبدل فيها طاقم الحماية من منطقة إلى أخرى.

وهذا النوع من حماية القوافل الأصل فيه أن يكون بإجراءات رسمية تتخذها السلطات، ولذا كانت تخصَّص له فرق كبيرة من الجنود النظاميين، حتى إنه “كان في القوافل الذين يُبَذْرِقُون (= يحرسون) الحاج ستة آلاف رجل” أمن مسلح؛ وفقا للإمام الطبري (ت 310هـ/922م) في تاريخه.

كما يحدثنا الإمام سبط ابن الجوزي (ت 654هـ/1256م) -في ‘مرآة الزمان في تواريخ الأعيان‘- أنه في سنة 476هـ/1083م “حصل… من الأمن والرُّخص ما لم يُعْهَد: تسير القوافل من جَيحون (= نهر آمُو دَرْيا بآسيا الوسطى) إلى الشام والتجارُ بالأموال العظيمة والأمتعة، بلا خفير ولا رفيق، على الاجتماع والانفراد، ولا يُؤخذ لأحد عِقال” بعير!!

ولعل هذه العناية البالغة بحماية المسافرين تفسر لنا قول المؤرخ المغربي عبد الواحد بن علي المَرَّاكُشي (ت 647هـ/1249م) -في ‘المُعجِب في تلخيص أخبار المغرب‘- إنه “كانت العمارة متصلة من مدينة الإسكندرية إلى مدينة القيروان تمشي فيها القوافل ليلاً ونهاراً” وهي آمنة من قُطّاع الطرق، رغم أن المسافة بين المدينتين تبلغ 2500كم!!

لكن اختلال السيطرة الأمنية المركزية للخلافة العباسية وما صاحبه من انفلات أمني بدءاً من مطلع القرن الرابع الهجري/الـ10م؛ أدى إلى ما يشبه الخصخصة لقطاع أمن الطرق الخارجية، فكان من نتائج ذلك ظهور وظيفة «تقلُّد الطريق» التي تعني إسناد حماية الطريق بمنطقة محددة إلى أحد القادة العسكريين الأقوياء، بحيث يتولى تأمين المسافرين فيها من قطّاع الطرق. وقد تولى هذه المسؤولية مثلا أحد القادة العسكريين الأتراك عندما “طلب «تقليد طريق» الفرات فقُلّد” حمايتها حوالي سنة 327هـ/939م؛ وفقا لابن خلدون في تاريخه.

وإضافة إلى تلك الحماية الرسمية لقوافل المسافرين؛ كانت حراستها أيضا مهنة توفِّر موردَ رزقٍ حيويا لبعض العوائل أو القبائل، وخاصة منذ تعمَّق الاختلال الأمني في أرجاء جغرافيا الإسلام؛ فالقاضي التنوخي يروي -في ‘الفرج بعد الشدة‘- قصة أخوين يُسمّيان: عاد وشدّاد، ويقول فيها أحدهما عن عائلته: “كنا نُبَذْرٍقُ القوافلَ من قريتنا إلى مواضع كثيرة ولا نستعين بأحد، وتَخْرُجُ علينا الرجال الكثيرة فألقاهم أنا وأخي فقط فنهزمهم، فاشتهر أمرنا حتى كان إذا قيل: [هذه] «قافلة عاد وشداد» لم يعرض لها أحد! فمكثنا كذلك سنين كثيرة”.

ويخبرنا التنوخي أن موفَدا رسميا خرج من بغداد في مهمة بالشام لأحد وزراء الدولة البويهية، فسلك طريقا بريا غير آمن مما ألجأه إلى الحاجة لطلب الحماية؛ فيروي التنوخي -بسنده عن ذلك الموفد- قوله: “وكتب [الوزير] إلى عامل (= الوالي) هِيت بإنفاذي مع خِفَارة (= حراسة)، فلما حصلتُ بهِيت استدعى العامل جماعة من عدة من أحياء العرب وسلمني إليهم، وأعطاهم مالا على ذلك، وأشهد عليهم بتسلُّمي، واحتاط في أمري. وكانت هناك قافلة تريد الخروج منذ مدة وتتوقى البرية، فأنِسُوا بي وسألوني أن آخذ منهم لنفسي مالا، وللخُفَراء الأعراب مالا، وأدخِلهم في الخفارة ويسيرون معي، ففعلت ذلك فصرنا قافلة عظيمة”.

وفي القرن التالي؛ كان الوضع الأمني صعبا بالنسبة للمسافرين في شرقي شبه الجزيرة العربية طبقا للرحالة ناصر خُسْرَوْ، الذي يروي لنا تجربته مع ذلك الوضع في رحلة عودته إلى بلاده؛ فيقول: “ولبثنا هناك خمسة عشر يوما إذْ لم يكن معنا خفير يهدينا الطريق، ولكل قوم من عرب هذا المكان أرض محددة ترعى بها ماشيتهم ولا يستطيع أجنبي أن يدخلها، فهم يمسكون كل من يدخل بغير خفير ويجردونه مما معه، فيلزم استصحاب خفير من كل جماعة حتى يتيسر المرور من أرضهم، فهو وقاية للمسافر ويسمونه أيضا «مرشد الطريق» (قلاوز)” باللغة الفارسية.

ومن القبائل العربية وغيرها من تجعل مهنة تأمين القوافل مقابل رسوم مالية حقا حصريا لها في مجالها الجغرافي، ويمدنا ابن بطوطة بنموذجين لهذا الاحتكار أحدهما عربي في جنوبي العراق والثاني بربري/أمازيغي في صحراء أفريقيا الغربية.

فعن النموذج الأول يذكر أنه سافر إلى البصرة “صحبة رفقة كبيرة من عرب خَفَاجَة، وهم أهل تلك البلاد ولهم شوكة عظيمة وبأس شديد، ولا سبيل للسفر في تلك الأقطار إلّا في صحبتهم”. وعن النموذج الثاني يقول مشيرا إلى الدور النسوي في ممارسة هذه المهنة: “ثم وصلنا إلى بلاد بَرْدامَة (= الطوارق) وهي قبيلة من البربر…، ولا تسير القوافل إلّا في خفارتهم، والمرأة عندهم في ذلك أعظم شأنا من الرجل”!!

مراصد أمنية

وأما الحماية الأمنية الثابتة لطرق القوافل فكانت تتولاها السلطات الرسمية في البلد أو الإقليم الذي تمر به تلك الطرق؛ فقد كان من أوائل الترتيبات التي اتخذتها الدولة العباسية لحظة إقامتها -كما جاء في ‘أخبار الدولة العباسية‘ وهو لمؤلف مجهول عاش في القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي- تعيين مسؤولين أمنيين على معاقد طرق المواصلات، وكان كل منهم مكلفا بأن “يحتفظ بالطرق ويضع المسالح (= نقاط تفتيش أمنية)… لتأمن بها الرُّسُل، ويُبَذْرق القوافل”.

ويشير الطبري إلى بناء العباسيين سلسلة محطات حراسة في بعض المناطق المضطربة أمنيا، وأنه كان المسؤول الأمني في كل منها يسلم مهمة الحماية إلى مسؤول المحطة التي تليه “فكانت السابلة والقوافل تخرج من أردبيل (= تقع اليوم شمال غرب إيران) معها من يُبَذْرِقها حتى تصل إلى حصن النهر، ثم يُبَذْرِقها صاحب حصن النهر” إلى المحطة التي تليه، وهكذا دواليك حتى تبلغ القوافل مأمنها.

ويذكر الرحالة الجغرافي أبو إسحق إبراهيم بن محمد الإصْطَخْري (ت 346هـ/957م) -في كتابه ‘المسالك والممالك‘- أنه في عهد الدولة الصفارية -ببلاد فارس ونواحيها- وُضع نظام أمني لحماية الطرق في مناطق الجبال الكردية، وبموجب هذا النظام “ضمِن خراجَ (= جباية) كل ناحية منها رئيسٌ من الأكراد، وألزِموا إقامة رجال لبذرقة القوافل وحفظ الطرق”.

وكان من تلك الإجراءات الأمنية أيضا ما اتفق عليه البيزنطيون مع أمير الدولة الحَمْدانية في حلب ونواحيها من أنه “إنْ قَطَعَ [الطريقَ] على القافلة أعرابٌ أو مسلمون في بلد الأمير فعلى الأمير غرامة ذلك”؛ طبقا للمؤرخ كمال الدين ابن العَديم (ت 660هـ/1260م) في ‘زبدة الحلب في تاريخ حلب‘.

ومن ترتيبات حماية طرق القوافل منشآت كانت تسمى بـ”المناظر”، ويعرّفها ياقوت الحموي -في ‘معجم البلدان‘- بأنها “المواضع العالية التي يُشْرَف منها على الطريق” لحراسته من أخطار قطّاع الطرق. ومن نماذج تلك المنشآت الأمنية ما يذكره السويدي -في كتابه ‘النفحة المسكية في الرحلة المكية‘- من أن من ضمن طرق الحج في الحجاز “الطريق السلطاني وهو طريق سهل فيه قرى كثيرة…، وماؤه كثير، وفيه القلاع المهيأة لذخيرة الحاج وحراسة الماء”.

ويستعرض المستشرق الفرنسي هنري تِرّاس (Henri Terrasse المتوفى 1391هـ/1971م) -ضمن مقالته عن مادة “الحصن” في كتاب ‘موجز دائرة المعارف الإسلامية‘ الاستشراقية الصادرة عن مؤسسة “بريل” الهولندية- جوانبَ من تلك الإجراءات الأمنية الثابتة لحماية الطرق وفقا للتجربة الإسلامية الأندلسية؛ فيقول إنه “بُنيت قلاع كثيرة لحماية الطرق التجارية الرئيسية وتأمينها، ولإيواء المسافرين في الليل بعد عناء رحلة اليوم، ولتزوِّد أحيانا حاملي البريد الحكومي -في المراحل المتتابعة- بما يحتاجون إليه، وكان لذلك نظام بعينه…، وكانت الطرق المؤدية من قرطبة إلى الحواضر الكبرى للأندلس تميزها قلاع تقوم بين كل قلعة منها والأخرى مرحلة من السفر تستغرق يوما واحدا (= ما بين 35-50كم)، وكُلفت القلاع الثانوية وأبراج المراقبة في بعض الأحيان بحراسة الدروب الجبلية”.

وكان السلاطين يتفاوتون في اهتمامهم أو قدرتهم على توفير تلك الخدمات الأمنية، ولذا ظل المؤرخون يثنون على كل من استطاع منهم أن يضبط الحالة الأمنية في مسالك مملكته، ويشيرون إلى ذلك بعبارات متعددة من قبيل ما وصف به المقريزي -في ‘المواعظ والاعتبار‘- أميرَ الدولة الأغلبية في تونس إبراهيم بن أحمد ابن الأغلب (ت 289هـ/902م)؛ فقد قال إنه: “حسنت سيرته فكانت القوافل والتجار تسير في الطرق وهي آمنة”!!

ومثل ذلك إشادة الإمام سبط ابن الجوزي -في ‘مرآة الزمان في تواريخ الأعيان‘- بإجراءات والي الموصل وجوارها آقْسُنْقُر البُرْسُقي (ت 520هـ/1126م)؛ فقال إنه “أحسن السيرة فيها وبسط العدل، وحَمَى السابلة… فتواترت القوافل، ودَرَّ الارتفاع (= الجباية المالية) أضعافَ ما كان”.

ويصف ابن بطوطة طرق السفر في بلاد إمبراطورية مالي الإسلامية غربي أفريقيا بالأمن المطلق في أيام تجواله فيها منتصف القرن الثامن/الـ14م؛ فيقول إنه “لا حاجة إلى السفر في رفقة لأمن تلك الطريق” هناك. بل إن المقريزي يتحدث -في ‘المواعظ والاعتبار‘- عن درجة عالية من الأمن وتوفر الخدمات في طرق الشام في بعض فترات عصره؛ فيقول عنه: “ولكثرة ما كان فيه من الأمن أدركنا المرأة تسافر من القاهرة إلى الشام بمفردها راكبة أو ماشية لا تحمل زادا ولا ماء”!!

وبعد ذلك بأربعة قرون؛ أشاد المؤرخ المصري عبد الرحمن الجَبَرْتي (ت 1240هـ/1824م) -في ‘عجائب الآثار في التراجم والأخبار‘ـ باستتباب أمن الطرق في عهد الأمير المملوكي محمد بك أبو الذهب (ت 1189هـ/1775م)، مشيرا إلى انعكاس ذلك على الأوضاع الاقتصادية والحياة التجارية، فقال إنه “هابته العُرْبان وقطَاع الطريق وأولاد الحرام، وأمِنَتْ السُّبُل وسُلِكتْ الطرقُ بالقوافل والبضائع، ووصلتْ المجلوباتُ من الجهات القِبْلية والبحرية بالتجارات والمبيعات” الواسعة.

وكانت المرافقة العسكرية متاحة للوفود الرسمية تأمينا لهم من الأعداء ومخاطر الطريق؛ فابن فضلان يفيدنا بأن ملِك الدولة السامانية كتب “إلى صاحبه بخُوَارزْم بتَرْك العَرْض (= التعرض/التفتيش) لنا، والكتاب بباب التُّرْك ببذرقتنا (= توفير مرافقة مسلحة) وتَرْك العرض لنا”. ويوثق ابن جبير وجود حماية أمنية خاصة للأميرتيْن الزنكيتيْن (الخاتونيْن) في رحلة حجهما؛ فيقول: “ولهما أجناد برسمهما (= مخصصون لهما)، وزادَهما الخليفةُ [العباسي] جندا يشيّعونهما مخافةَ العرب الخَفَاجيِّين (= قبيلة خَفَاجَة) المُضِرِّين بمدينة بغداد”!

وقد تحصل الشخصيات المهمة -غير الرسمية- من العلماء ونحوهم على حماية خاصة أثناء سفرهم؛ فابن بطوطة يحكي أنه هو ورفاقه نالوا هذه الحماية أثناء مرورهم قرب مدينة كوتاهية الواقعة اليوم غربي تركيا، وكان سكانها من المتمردين على السلاطين المحيطين بهم، فبعث معهم “السلطان فرسانا يبلغوننا إلى مدينة لاذق (تقع جنوب غربي تركيا وتُدعَى اليومَ: دَنيزلي)…؛ فعصمنا الله منهم” بتلك الحماية السلطانية التي رافقتهم طوال رحلة امتدت 260كم هي المسافة بين المدينتين.

أدلاء ومرشدون

كان أدلّاء الطرق من أهم الشخصيات التي تصاحب المسافرين فترشدهم إلى السبيل الأقوم والأسلم نحو غايتهم، ولذلك استأجر النبي ﷺ دليلا مرشدا هو عبد الله بن أُرَيْقِط الليثي (ت بعد 9هـ/631م)، الذي يصفه الإمام ابن القيم (ت 751هـ/1350م) بأنه “كان هاديا ماهرا بالطريق، وكان على دين قومه من قريش، وأمّناه على ذلك وسلّما إليه راحلتيهما”.

ويمكن القول إنه كانت هناك معايير مشترطة في الدليل بحكم خطورة مهنته، ولعلها لا تخرج عما اشترطه كتاب ‘التاج في أخلاق الملوك‘ -الذي يُنسب إلى الجاحظ (ت 255هـ/864م)- في كل من يرافق السلطان في رحلاته؛ فقد قال إنه “من حق الملك -إذا زامله (= رافقه في السفر) بعض بطانته- أن يكون عارفاً بمنازل الطريق، وقطْع المسافة، دليلاً بهدايته وأعلامه (= علامات الإرشاد) ومياهه، قليل التثاؤب والنعاس…، معتدل المزاج، صحيح البنية”.

وكثيرا ما أشارت كتب الجغرافيا التراثية -التي تهتم برسم مسالك الطرق بين الأقاليم حتى إنه صُنِّف منها عدد بعنوان موَّحد هو “المسالك والممالك”- إلى الأدلّاء، وذكرت أنه كانت لهم -في منطقة الثغور الإسلامية على الحدود مع البيزنطيين- رواتب مالية ثابتة وأعلاف لدوابهم.

وبعض هؤلاء المرشدين -في المناطق الثغرية الحدودية- كانوا غير مسلمين من الأرمن والروم (البيزنطيين)؛ فالمؤرخ كمال الدين ابن العديم يذكر -في كتابه ‘بُغْية الطلب في تاريخ حلب‘- أن ما يُجمع من الجباية بمدينة طَرَسُوس (تقع اليوم جنوبي تركيا) “يُفَضُّ منه على الأدلاء المؤلفة قلوبهم من الروم والأرمن وأولادهم بحسب ما يراه السلطان بطَرَسُوس من حُسن النظر لهم ولمن يتجدد منهم”.

كما اهتمت كتب الرحلات الشخصية -مشرقا ومغربا- بموضوع الأدلاء؛ فأفادنا ابن فضلان باتخاذهم في آسيا الوسطى بقوله: “واكْتَرْيْنا دليلًا” من مدينة الجرجانيّة التي توجد اليوم غربي أوزبكستان وكانت أيامها عاصمة مملكة خُوَارِزْم، كما يسجل الرحالة ابن حَوْقَل (ت 367هـ/978م) -في كتابه ‘صورة الأرض‘- معلومات عن الأدلاء ورؤسائهم في سِجِلْماسة التي هي اليوم مدينة الريصاني جنوبي المغرب، مشيدا بما امتلكوه من معرفة دقيقة بجغرافية أفريقيا الغربية وطرق الصحراء الكبرى.

وقد نوّه الجغرافي الشريف الإدريسي (ت 560هـ/1165م) -في كتابه ‘نزهة المشتاق في اختراق الآفاق‘- بمهارة هؤلاء المرشدين الأفارقة في التعرف على المياه في الصحاري وقدرتهم على استخراجها؛ فنجده يصف قبائل الطوارق البربرية بأنهم “قوم رحالة وشربهم من عيون يحفرونها في تلك الأرض عن علم لهم بها وتجربة في ذلك صحيحة.

ولقد أخبر بعض السُّفّار (= المسافرين) الثقات -وكان قد تجوّل في بلاد السودان (= غربي أفريقيا) نحوا من عشرين سنة- أنه دخل هذه الأرض -أعني أرض بغامة (= وسط دولة مالي اليوم)- وعاين فيها رجلا من هؤلاء البربر، فكان يمشي معه في أرض خالية رملة ليس بها أثر للماء ولا لغيره، فأخذ البربري غرفة من ترابها وقرّبه من أنفه ثم اشتمّه وتبسّم! وقال لأهل القافلة: انزلوا فإن الماء معكم، فنزل أهل القافلة هناك وعرّسوا (= حطّوا) متاعهم، وقيدوا الجمال وتركوها ترعى. ثم عمد البربري إلى موضع وقال: احفروا هاهنا، فحفر الناس في ذاك الموضع أقل من نصف قامة (= القامة: 180سم)، فخرج إليهم الماء الكثير العذب، فعجب من ذلك أهل القافلة، وهذا مشهور معلوم يعلمه تجار أهل تلك البلاد ويحكونه عنهم”!!

وفي صحراء الغرب الأفريقي؛ اقترنت مهنة دِلالة القوافل بخدمة أخرى تسمى «التكشيف»، وفقا لابن بطوطة الذي يعرفها قائلا: “والتكشيف: اسم لكل رجل من مسوفة (= قبيلة صنهاجية) يكتريه أهل القافلة فيتقدم إلى إيوالاتن (= مدينة ولاتة شرقي موريتانيا) بكُتُب الناس إلى أصحابهم بها ليَكْتَرُوا لهم الدُّورَ ويخرجوا للقائهم بالماء مسيرة أربع (ليالٍ = مسافة 160كم تقريبا)…، وربما هلك «التكشيف» في هذه الصحراء فلا يعلم أهل إيوالاتن بالقافلة، فيهلك أهلها أو الكثير منهم”!!

مخاطر متنوعة

كان المسافرون برغم كل التجهيزات والترتيبات الأمنية المذكورة يقاسون العديد من أنواع المخاطر في الطريق، والتي تؤدي -أحيانا كثيرة- إلى خسارتهم لأموالهم بل وأرواحهم، ولذلك كانت الأسفار -في معظم الأزمنة- مغامرات شخصية احتفلت بقصصها المثيرة كتب التراث العربي فأطنبت في إيرادها واستعراضها.

وتاتي في طليعة تلك المخاطر الصراعات السياسية من حروبِ دولٍ متصارعة، وهجماتِ تنظيماتٍ مسلحة، وعدوان غزاة محتلين (صليبيين ومغول)؛ فالرحالة ابن فضلان يقول إنه لقي في طريقه مشقة من الصراع بين الدولة السامانية -ذات الولاء العباسي- والإمارة العلوية بطبرستان في المنطقة الواقعة شمالي إيران اليوم.

وفي ذلك يقول: “ثم رحلنا إلى خُوَار الرَّيّ (= طهران بإيران) فأقمنا بها ثلاثة أيام، ثم رحلنا إلى سِمنان، ثم منها إلى الدامَغَان [التي] صادفنا بها ابن قارن (= شَرْوين بن رستم بن قارن المتوفى 318هـ/930م وهو أحد قادة الفرس التابعين للدولة العلوية الطبرية) من قبل الداعي (= الأمير العلوي أحمد بن حسن بن علي الأطروش الحسني المتوفى 311هـ/923م)، فتنكّرنا في القافلة” لتفادي الوقوع في قبضتهم. ويعني ذلك أن وفدا عباسيا رسميا اضطر إلى إخفاء هويته تجنبا للمخاطر الأمنية التي قد يتعرض لها وهو يسير في منطقة يحكمها شخص مناهض سياسيا للعباسيين.

وقد تعطلت رحلات القوافل في منطقة ساحل فارس مما يلي العراق بسبب الحرب التي كانت دائرة بين الأمراء البويهيين؛ طبقا للرحالة ناصر خُسْرَوْ الذي يخبرنا قائلا: “وَقد لَبِثت بمَهْرُوبان (= ميناء إيراني على بحر الخليج) زمنا لأنه قيل إِن الطرق ليست آمنة لما بين أبناء أبي كاليجار (آخر الملوك البويهيين المتوفى 440هـ/1039م) من الحروب، فقد كَانَ كل مِنْهُم على رَأس جَيش”. وسرعان ما انتهت تلك الاضطرابات بسقوط الدولة البويهية في العراق وفارس سنة 447هـ/1056م، وحلت محلها دولة السلاجقة.

وفي ظل الاضطرابات السياسية التي عمت قلب العالم الإسلامي أواخر القرن الثالث ومعظم القرن الرابع الهجري/الـ9-10م؛ كان من الطبيعي أن تتأثر شعيرة الحج بتلك الظروف السياسية الأليمة، فهي أكثر أركان الإسلام تماسا مع الأمن والسلامة وتأثيرهما على السفر والترحال المرتبطيْن بأدائها.

ولذا فإن تاريخ تعطُّل مواسم الحج هو في الحقيقةً تاريخ المنازعات والثورات وإقلاب الدول وتداولها، وهو تاريخ الحروب الكبرى للغزاة مثل الحملات الصليبية والاجتياحات المغولية التي توقَّف بسببها الحج من بعض المناطق طوال عشر سنوات، وهو كذلك تاريخ اللصوص وقطّاع الطرق الغادرين بأمن الحجيج وأشواقهم الإيمانية، ولاسيما على أيدي تنظيم القرامطة الباطني (278-398هـ/892-1008م) ذي التاريخ الوحشي في استباحة الآمّين البيتَ الحرام، بعد أن أسّس له كيانا سياسيا جعل عاصمته بلدة هَجَر التي كانت بمنطقة الأحساء شرقيّ السعوديّة اليوم.

فقد دأب قادة الكيان القِرْمِطِيّ -وخاصة زعيمهم الأخطر والأشهر أبا طاهر الجَنّابي (ت 332هـ/944م)- على مهاجمة المناطق التابعة للعباسيين في جنوبي العراق ويتمدد منها صولا إلى قلب الشام، إضافة إلى المناطق الخاضعة لهم رسميا والممتدة من الساحل الغربي لبحر الخليج وحتى قلب الحجاز، مما جعلهم كابوسا مرعبا لجميع المسافرين السالكين للطرق الواقعة في هذه النواحي، ولاسيما قوافل الحجيج بما فيها تلك الرسمية المحمية بحراسات شديدة.

فقد قطع القرامطة الطريق على الحجاج وروّعوهم في عمليات سطو ونهب وقتل وحشية نفذوها ما بين أواخر القرن الثالث ومعظم القرن الرابع الهجري/الـ9-10م، وكان من أوائل أفعالهم الشنيعة ما يرويه الإمام الذهبي (ت 748هـ/1347م) -في ‘تاريخ الإسلام‘- في اعتراضهم قافلة الحجاج سنة 294هـ/907م؛ فيقول:

“وفي المحرم خرج زَكْرَوَيْهِ بن مَهْرَوَيْه القِرْمِطِي (ت 294هـ/907م) من بلاد القطيف يريد قافلة الحاج…، ثم اعترض قافلة خراسان… فحاربوه وترجلوا، فقال لهم: أمَعكم من عساكر السلطان أحد؟ قالوا: لا. قال: فامضوا لشأنكم فلست أريدكم. فساروا، فأوقع بهم وقتل الرجال وسبى الحريم، وحاز على القافلة! وكانت نساء القرامطة يُجْهِزْنَ على الجرحى، فيقال: قتلوا عشرين ألفا، وأخذوا ما قيمته ألف ألف دينار (= اليوم 200 مليون دولار أميركي تقريبا)”!!

وورد عند الإمام الطبري أن قيمة الأموال المصادرة كانت ضعف ما ورد في نص الذهبي؛ فقال إنه “ذُكر أن الذي أخذوا من المال والأمتعة الفاخرة في هذه القافلة قيمة ألفيْ ألفِ دينارٍ”!! كما ينص المؤرخ المسعودي (ت 346هـ/957م) -في ‘التنبيه والإشراف‘- على أن القرامطة استهدفوا في تلك السنة ثلاث قوافل للحجاج القادمين من العراق وما وراءه من الأقاليم، وأنه كان عدد القتلى في واحدة منها فقط “أكثر من خمسين ألفا، دون من قُتل قبلها من أهل القوافل”!!

ويذكر المؤرخ شهاب الدين النويري (ت 733هـ/1333م) -في ‘نهاية الأرب في فنون الأدب‘- إرهاق القرامطة للقوافل بإفسادهم مصادر المياه: “ثم رحل زَكْرَوَيْهِ يريد القافلة الثالثة فلم يدع ماء في طريقه إلا طرح فيه جيف الموتى”! وبهذا تصل القوافل عطشى لا تستطيع مقاومته إذا هاجمتها قواته.

وعلى غرار القرامطة؛ كانت عصابات قطع الطريق من أعراب البادية تهديدا ماحقا لقوافل المسافرين من الحجاج وغيرهم، وخاصة في أوقات تراخي قبضة السلطات في العواصم المركزية. ولذا كان هؤلاء اللصوص من أبرز عوامل انقطاع الحج، سواء للقادمين من وسط آسيا إلى بغداد للانضمام للركب العراقي، أو الآتين من الأناضول وما حولها للالتحاق بالركب الشامي، أو أولئك الوافدين من الأندلس والمغرب والبلاد الأفريقية لمرافقة الركب المصري، بل وحتى القادمين من محور الجنوب حيث يأتي الحجاج من اليمن وما وراءه من بلاد الإسلام بمنطقة القرن الأفريقي.

وهذه هي محاور شبكات طرق الحج الرسمية لأن “المحامل السلطانية وجماهير الركبان لا تخرج إلا من أربع جهات: مصر، ودمشق، وبغداد، واليمن”؛ طبقا لمحمد كِبْرِيت الحسيني في كتابه ‘رحلة الشتاء والصيف‘.

ورغم محاولات السلطات المركزية التي تتبعها منطقة الحجاز -سواء كانت في العراق أو مصر أو غيرهما- القضاءَ بالقوة العسكرية على عبث العربان بركاب الحجيج؛ فإن ذلك لم يردع المعتدين من قطاع الطرق وغيرهم، سواء داخل الجزيرة العربية أو في الطريق قبل الوصول إليها. فابن الجوزي يقول إنه في سنة 361هـ/972م “وردت كتب الحاج بأن بني هلال اعترضوهم فقتلوا خلقا كثيرا فتعطل الحج، ولم يَسْلم إلا من مضى مع الشريف أبي أحمد الموسوي (ت 400هـ/1010م) على طريق المدينة وتمّ حجهم”.

إتاوات مالية

ولم يَجِد العباسيون وغيرهم أمام هذه المصائب السنوية المتكررة إلا الرضوخ لمطالب قطاع الطريق؛ فكانوا يعطونهم أموالا معلومة على سبيل الإتاوة لتأمين طريق الحجاج بدلا من الاعتداء والسرقة والقتل، إلا أن تأخُّر أو تَلَف هذه الأموال -قبل وصولها إلى قادة هؤلاء القُطّاع- كان من الذرائع الكبرى التي بها يمنعون الحج. وكان من مشاهير قادة العربان الأُصَيْفِرُ المُنْتَفِقي (ت 410هـ/1020م) أو الأُصَيْفِر/الأصفر الأعرابي، الذي يصفه ابن الأثير المؤرخ بأنه “كان يؤذي الحاج في طريقهم”!!

ويذكر هذا المؤرخ أنه في سنة 384هـ/995م “عاد الحُجّاج من الثّعلبية (= بدع خضراء الواقعة اليوم بمنطقة حائل شمالي السعودية) ولم يحُجّ من العراق والشام أحدٌ، وسبب عودهم أن الأُصَيْفِر أمير العرب اعترضهم، وقال: إن الدراهم التي أرسلها السلطان عامَ أولَ كانت نُقْرة (= سبيكة) مَطْليّة (= مغشوشة)، وأُريد العوض، فطالت المخاطبة (= المفاوضات) والمراسلة، وضاق الوقتُ على الحُجّاج فرَجعوا” إلى بلادهم ولم يحجوا!!

وفي السنة الموالية، وحتى يتجنب العراقيون منعهم من الحج؛ اضطر أحد نبلاء الأمراء إلى تحمل ما فرضه عليهم هذا الأعرابي من مكوس جائرة؛ فقد ذكر المؤرخ جمال الدين ابن تَغْرْي بَرْدي (ت 874هـ/1470م) -في ‘النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة’- أنه في سنة 385هـ/996م “حج بالناس أحمد بن محمد بن عبد الله العلوي (ت 389هـ/1000م) من العراق، وبعث بدر بن حَسْنَوَيْهِ الكردي خمسة آلاف دينار (= اليوم مليون دولار أميركي تقريبا) إلى الأصفر الأعرابي -الذي كان يقطع الطريق على الحاج- عوضاً عما كان يأخذه من الحاج، وجعل ذلك رسماً عليه (= ابن حَسْنَوَيْهِ) في كل سنة من ماله”، وبقي ذلك عادة لهذا الأمير طوال عشرين سنة كاملة حتى مات فانقطعت بوفاته!!

وكان زعيم العُرْبان في بادية شمال الجزيرة العربية ومناطق فلسطين والأردن مفرج بن دغفل بن الجراح الطائي (ت 404هـ/1014م) من أشهر المتمردين في أواخر القرن الرابع الهجري؛ فكان يقطع الطرق ويساوم الجميع على المال وإلا فالقتل بلا رحمة. فمما يرويه ابن الجوزي -في ‘المنتظم‘- أنه في 379هـ/990م “ورد الخبر في المحرّم بأن ابن الجراح الطائي خرج على الحاج بين سُمَيراء وفَيْد (تقعان اليوم في حائل السعودية) ونازلَهم، ثم صالحهم على ثلاثمئة ألف درهم وشيء من الثياب المصرية والأمتعة اليمنية، فأخذه وانصرف”!!

وقد تكررت اعتداءات الطائي هذا الذي أصبح مجرد ذكر اسمه لقوافل الحجيج القادمة من العرق والشام ومصر يمثل رُعبًا لهم لفترة طويلة؛ ففي سنة 397هـ/1007م “هبّت على الحُجّاج ريحٌ سوداء بالثعلبية أظلمت لها الأرضُ ولم يرَ الناسُ بعضهم بعضا، وأصابهم عطشٌ شديد، ومنعهم ابن الجراح الطائي من المسير ليأخذ منهم مالاً، فضاق الوقتُ عليهم فعادوا ولم يحجوا”؛ وفقا لابن الأثير.

وفي سنة 409هـ/1019م خرج حجيج العراق “فاعترضتهم العرب (= الأعراب) فيما بين القصر والحاجر (= اليوم بلدة البعائث بحائل السعودية)، والتمسوا منهم زيادة على رسومهم، فرجعوا من القصر وبطل الحج في هذه السنة”؛ حسبما يذكره الفاسي في ‘شفاء الغرام‘. وينقل الذهبي -في ‘تاريخ الإسلام‘- أنه في 424هـ/1034م “لم يحجّ العراقيّون ولا المصريّون أيضًا خوفًا من [أعراب] البادية، وحج أهلُ البصرة -مع من يخفرهم (= يحرسهم)- فغدروا بهم ونهبوهم”!!

ثم ظهرت الدولة الغزنوية فتجدد انقطاع رحلات ركب الحج العراقي طوال موسمين بسبب قطاع الطرق، وانحلت الأزمة بتدخل جماعة من الوجهاء حسبما يرويه ابن الجوزي -في ‘المنتظم‘- بقوله: “كان حاج العراق تأخر عن الحج سنة عشر وسنة إحدى عشرة (410-411هـ/1020-1021م)، فلما جاءت سنة اثنتي عشرة (412هـ/1022م) قصد جماعة من الناسُ يمينَ الدولة أبا القاسم محمود [بن سُبُكْتِكِيْن (الغزنوي مؤسس الدولة الغزنوية المتوفى 421هـ/1031م)] وقالوا له: أنت سلطان الإسلام وأعظم ملوك الأرض، وفي كل سنة تفتتح من بلاد الكفر قطعة، والثواب في فتح طريق الحج أعظم، والتشاغل به أوجب…؛ فانظر للَّه تعالى واجعل لهذا الأمر حظا من اهتمامك”. فما كان من هذا السلطان إلا أن وضع ترتيبات سياسية وأمنية لحماية الحجاج حتى “ساروا فحجّوا وعادوا سالمين”.

وربما استخدم قطاع الطرق هؤلاء أساليب تجسسية في رصد واستهداف قوافل المسافرين، فكانوا يرسلون إليها جواسيس ليتعرفوا على أخبارها من داخلها فيختاروا ضحاياهم بعناية، وخاصة إذا كانت القوافل كبيرة الحجم.

وفي ذلك يروي القاضي التنوخي -في ‘الفرج بعد الشدة‘- قصة قاطع طريق تاب بسبب شجاعة تاجر حرير مسافر؛ فينقل بسنده عن هذا اللص التائب قوله: “وكان لنا عين (= جاسوس) في القافلة فعاد وعرّفنا أن في القافلة رجلا من أهل شاش (= طشقند) وفرغانة معه اثنا عشر حِمْلًا بَزًّا (= حرير)، وجارية في قبة عليها حلي ثقيل”.

وقد تمكن اللصوص -وكان عددهم سبعين شخصا- من اختطاف التاجر وجِماله بما عليها من متاع ثمين، فاحتال عليهم بالمفاوضة -مستعطفا إياهم بأنه ذاهب إلى الحجّ- حتى ردوا عليه بغلته، ثم فاوضهم حتى حصل منهم على قوسه وسهامها، فلما استعاد سلاحه قتل منهم ما يزيد على الثلاثين، ثم أخذ “جميع السلاح والدواب” والأموال ومضى لسبيله.

وفي الكتاب ذاته قصة أخرى تكشف بعض أساليب قطاع الطرق في الاحتيال على المسافرين؛ فقد كانوا يتوزعون إلى قسمين: قسم يتظاهر أصحابه بأنهم متخصصون في حراسة القوافل ليطمئن أهلها إليهم، فإذا اقتربوا من موضع معين انسحبوا بمجرد ظهور القسم الثاني من زملائهم في قطع الطريق، ويقولون للقافلة إنهم لا يستطيعون القتال بدعوى أن “هؤلاء قوم من بني فلان بيننا وبينهم شرّ وقتال، ونحن طَلِبَتُهم (= يطلبوننا) وَلَا ثبات لنا مَعَهم، وَلَا يمكننا خفارتُكم مَعَهم”!!

ثم ينقل التنوخي عن أحد المسافرين في القافلة قوله إن هؤلاء الحراس المفترضين “ركضوا منصرفين وَبَقينَا متحيرين، فَلم أَشك أَنهم كَانُوا من أهلهم (= اللصوص)، وَأَنَّهُمْ فعلوا ذَلِك بمواطأة (= مؤامرة) علينا” معهم!! ولكن القافلة تمكنت من النجاة بفضل حيلة من رئيسها.

حملات أمنية

وفي واقعة مماثلة؛ يحكي النويري -في ‘نهاية الأرب‘- أنه في سنة 312هـ/924م أرسل زعيم القرامطة جاسوسا رافق قوافل الحجاج أثناء عودتهم إلى العراق، وكان ينادي فيهم قائلا: “يا معشر الناس اُدْعُوا على القِرْمِطى عدوّ الله وعدوّ الإسلام”! ثم كان يسأل الحجاج عن هوية أمير قافلة الحج وأسماء من فيها من التجار وبلدانهم، وما إلى ذلك من معلومات مهمة تمكّنه من استهداف أصحابها وسلب ما معهم من مال ومتاع!!

وقد يكون الجمّالون وعمّال القافلة أسوأ من اللصوص حين يعترضون طريقها ويعتدون عليها؛ فبحُجّة السرقة التي تحدث من قطاع الطرق قد يختلس هؤلاء الجمالون والعمال أشياء من القافلة وينجون بها، حسب أبي بكر الخُوارِزْمي (ت 383هـ/994م) -في كتابه ‘الأمثال المولدة‘- في حديثه عن “الجمّالين والصعاليك الذين يصحبون العِير (= قافلة الطعام)؛ فربما قُطع عليها فيأخذون أكثر مما يأخذه اللصوص بعلّة القطع الواقع”!!

ويبدو أن تلك كانت إحدى أعظم مصائب المسافرين التي تنالهم من الجمّالين، الذين اشتهر معظمهم -وفقا للرحالة العراقي السويدي- بسوء السيرة والسلوك “لأنهم كلهم لا دين ولا مروءة ولا رَحِم ولا ديانة ولا أمانة [لهم]، بل إنهم يؤذون الحجاج ويسعون في أخذ أموالهم إما سرقة وإما استقراضا ولا يؤدونه”!!

وفي مقابل التهديد الدائم الذي شكلته عصابات قطاع الطرق على قوافل المسافرين والتجار؛ كانت سلطات الدول لا تدخر حيلة للقضاء عليهم وقطع دابرهم، بدءا بتجريد الحملات العسكرية لملاحقتهم وليس انتهاء بتدبير المكائد للإيقاع بهم بحوادث تسميم الطعام، كما في هذه القصة التي وقعت في عهد السلطان عضد الدولة البُوَيْهي (ت 372هـ/983م)، وحكاها شهاب الدين الأُبْشِيهي (ت 852هـ/1448م) -في كتابه ‘المستطرف في كل فن مستظرف‘- فقال:

“بلغ عضدَ الدولة أن قوما من الأكراد يقطعون الطريق، ويقيمون في جبال شامخة ولا يُقْدر عليهم، فاستدعى بعض التجار ودفع إليه بغلا عليه صندوقان فيهما حلوى مسمومة كثيرة الطيب في ظروف فاخرة، ودنانير وافرة، وأمره أن يسير مع القافلة ويُظهر أن هذه هدية لإحدى نساء الأمراء، ففعل التاجر ذلك، وسار أمام القافلة، فنزل القوم فأخذوا الأمتعة والأموال، وانفرد أحدهم بالبغل وصعد به الجبل، فوجد به الحلوى فقبَّح على نفسه أن ينفرد بها دون أصحابه، فاستدعاهم فأكلوا على مجاعة، فماتوا عن آخرهم، وأخذ أربابُ الأموال أموالَهم”!!

ولم تكن قوافل المسافرين بمنأى عن مخاطر تداعيات الصراع الإسلامي الصليبي خلال حقبة الحروب الصليبية في المشرق الإسلامي (491-690هـ/1098-1261م) على تفاوت مراحلها في الاضطراب الأمني، رغم ما كان يتخللها من اتفاقات كفلت لقوافل الطرفين -وخاصة التجارية منها- الكثير من القدرة على الحركة والمرور الآمن في مناطق بين الإمارات الإسلامية والكيانات الاستيطانية الصليبية.

ومن أقدم وأعظم وقائع قطع الصليبيين لطرق القوافل الإسلامية ما ذكره ابن القَلانسي التميمي (ت 555هـ/1160م) -في كتابه ‘تاريخ دمشق‘- من أنه في سنة 506هـ/1112م علم الملك الصليبي بلدوين الأول (ت 512هـ/1118م) بأن “القافلة الدمشقية قد رحلت من بُصْرى إلى ديار مصر وفيها المال العظيم”، فنهض بجنوده في طلب القافلة حتى أدركوها في نواحي القدس “فاشتمل الإفرنج على ما فيها من الأمتعة والبضائع…، وحصل لبغدوين (= بلدوين) منها ما يزيد على خمسين ألف دينار (= اليوم دولار أميركي تقريبا) وثلاثمئة أسير…، ولم يبق بلد من البلاد [الإسلامية] إلا وقد أصيب بعض تجّاره في هذه القافلة”!!

ويسجل ابن جبير واقعة للصليبيين استهدفوا فيها المسافرين المسلمين برا وبحرا سنة 579هـ/1183م، فاستولوا -في عملية قطع طريق مركبة- على جميع قوافلهم البرية ومراكبهم البحرية؛ وذلك أنهم جهزوا سفنا في البحر الأحمر “وركبوها قاطعين بالحجاج… فأحرقوا فيه (= البحر) نحو ستة عشر مركبا. وانتهوا إلى عَيْذاب (= ميناء مصري كان على البحر الأحمر) فأخذوا فيها مركبا كان يأتي بالحجاج من جدة، وأخذوا أيضا في البر قافلة كبيرة تأتي من قُوص إلى عيذاب، وقتلوا الجميع ولم يُحْيُوا أحدا. وأخذوا مركبين كانا مقبلين بتجار من اليمن…، وأحدثوا حوادث شنيعة لم يُسمع مثلها في الإسلام”!! ثم لاحقتهم فرقة من الجيش الأيوبي بمصر حتى اعتقلتهم ولقوا جزاء فعلتهم النكراء.

وفي نهاية القرن نفسه؛ يؤرخ رجل الدولة الأيوبي عماد الدين الأصفهاني (ت 597هـ/1201م) -في ‘البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان‘- لحادثة أخرى وقعت سنة 587هـ/1191م، وفيها “أخذت الفرنج القافلة… وفَقَد المسلمون فيها من الأموال ما لا يُحَدّ، وهلك من البضائع ما لا يُحصى للتجار والجند، وكان الأمر عظيما”!!

ويبدو أن تلك الحوادث كانت استثناء -وإن لم يكن نادرا- من الحالة العامة التي لاحظها الرحالة ابن جبير، مقررا أن أمن الطرق كان مستتبا بين المسلمين والصليبيين في الفترة التي زار فيها الشام في الربع الأخير من القرن السادس الهجري/الـ12م، ولم تتعطل الحركة التجارية بين أقاليم المتحاربين حتى في أوقات احتدام المعارك بينهم.

ويلخص ابن جبير مشاهداته تلك بقوله إن “اختلاف (= تردد) القوافل من مصر إلى دمشق على بلاد الإفرنج (= المستوطنات الصليبية) غير منقطع، واختلاف المسلمين من دمشق إلى عكة (= عكّا) كذلك، وتجار النصارى أيضا لا يُمنع أحد منهم ولا يُعترَض…، والاتفاق بينهم والاعتدال في جميع الأحوال، وأهل الحرب مشتغلون بحربهم، والناس في عافية، والدنيا لمن غَلَبَ…، ولا تُعترَض الرعايا ولا التجار، فالأمن لا يفارقهم في جميع الأحوال سِلْمًا أو حربا”!!

صعوبات بيئية

ومن العقبات التي كثر تضرر المسافرين بها وتواترت شكواهم منها؛ ما كانوا يلاقونه في أسفارهم من صعوبات مناخية وجغرافية تتعلق بطبيعة الأرض وتضاريسها؛ فالفقيه الرحالة ابن فضلان يتحدث عن أنه اضطره البرد القارس إلى تأخير سفره أياما عديدة مقيما بمدينة الجُرْجانية التي توجد اليوم غربي أوزبكستان وكانت أيامَها عاصمة مملكة خُوَارِزْم، ويعلل ذلك بقوله في كتاب رحلته: “وكان طول مقامنا من جهة البرد وشدّته”.

وشدة البرد لم تكن تدفع المسافرين إلى طلب ملاجئ حماية منها لأنفسهم فقط، وإنما لدوابهم أيضا حتى لا تهلك بالبرد؛ ولذا يحدثنا البكري الأندلسي بأن نواحي مدينة تبسة بالشرق الجزائري اليوم كانت “فيها أقْباء (= جمع قَبْو) يدخلها الرفاق (= القوافل) بدوابّهم في زمن الثلج والشتاء، يسع القبو الواحد ألفيْ دابّة وأكثر”!!

ويحدثنا الرحالة اليهودي الأندلسي بنيامين التُّطَيلي (ت 569هـ/1173م) -في كتاب رحلته- عن سلوك قوافل التجارة لطريق “درب الأربعين” الرابط بين مصر وغربي السودان اليوم وما وراءه من منطقة وسط وغرب أفريقيا. وقد سمي الطريق بهذا الاسم لأن القوافل كانت تجتازه في رحلة تمتد أربعين يوما، وإن كان هذا الرحالة يذكر أن “مسيرتها خمسون يوما”، ثم يصف العقبات البيئية في هذا الطريق قائلا: “وفي الصحراء كثبان الرمل التي إذا عصفت بها الرياح أثارتها وغطت القوافل السيارة فأهلكتها. وتحمل هذه القوافل السلع التجارية المتنوعة” في ذهابها وإيابها.

ولا تقلّ منغصات السفر بحرا عن نظائرها في البر إن لم تفقها كثرة وخطورة؛ فرغم ما تضمنته الأساطيل البحرية -مدنيةً وعسكريةً- من أسباب الراحة ووسائل الأمان فإن حياة البحر اشتُهرت بالمغامرات والأخطار وما يلاقيه أهلها من أهوال طبيعية تتصل بظروف البحر وتقلبات الطقس، أو مخاطر بشرية كظاهرة الخطف والقرصنة.

وقد دُوِّنت حوادث ذلك في قصص رحلات البحار وأساطيرها، ونشأ عنه في الثقافة العربية لون من “الأدب البحري” كانت بدايته من شواطئ مدينة سيراف على الساحل الغربي لإيران؛ إذْ كانت مركزًا لتلاقي البحارة والتجار من مختلف الأجناس والأقطار.

ونجد أقدم هذه القصص في كتاب «رحلة السيرافي» التي يرجع تاريخ جمعها إلى النصف الثاني من القرن الثالث/التاسع الميلادي، ويصف فيها رحالةٌ يسمى سليمان التاجر (ت بعد 237هـ/851م) رحلته إلى الصين ممزوجةً بحكايات المغامرات البحرية التي سمعها من الربابنة العرب المسافرين بين البصرة والصين، وقد وصلتنا هذه الرحلة مدوّنة ومزيدة بقلم معاصرٍ لصاحبها اشتهر بأبي زيد السِّيرافي (ت بعد 330هـ/942م).

وتحدثنا «رحلة السيرافي» هذه عن أساطير تتعلق بالأعاصير والزوابع التي كان يشاهدها الربابنة والنواخذة (مُلّاك السفن) آنذاك في بحر الهند؛ فيقول: “ذكر لي جماعة من النواخذة أنهم ربما رأوا في هذا البحر سحابا أبيض قِطعاً صغارا، يخرج منه لسان أبيض طويل حتى يتّصلَ بماء البحر، فإذا اتصل به غلا البحر لذلك وارتفعت منه زوابع عظيمة لا تمرّ زوبعة منها بشيء إلا أتلفته”!

ويقصّ علينا ابن جبير تجاربه مع أهوال السفر البحري من الأندلس إلى المشرق الإسلامي ذهابا وإيابا؛ فيروي من ذلك المشهد التالي الذي عايشه في البحر الأبيض المتوسط: “وطرأ علينا -من مقابلة (= جهة) البَرّ- في الليل هوْلٌ عظيم عصم الله منه بريح أرسلها الله تعالى في الحين من تلقاء البر، فأخرجنا عنه…، وقام علينا نوْءٌ هالَ (= هاجَ) له البحر… فبقينا مترددين بسببه حول برّ سردانية (= جزيرة سردينيا الإيطالية)…، فأطلع الله علينا -في حال الوحشة وانغلاق الجهات بالنوء فلا نميز شرقا من غرب- مركبا للروم قصَدَنا إلى أن حاذانا، فسُئل عن مقصده فأخبر أنه يريد جزيرة صقلية وأنه من قرطاجنة عمل مرسية (= بإسبانيا)، وقد كنا استقبلنا طريقه التي جاء منها من غير علم، فأخذنا عند ذلك في اتباع أثره…، فخرج علينا طرف من بَرّ سردانية المذكور، فأخذنا في الرجوع عودا على بدء”!!

أما الرحلة في البحر الأحمر من ميناء عَيْذاب بمصر إلى ميناء جدة؛ فخطورتها -عند ابن جبير- تكمن في استغلال أهل عيذاب للمسافرين: “ولأهل عيذاب في الحجاج أحكام الطواغيت! وذلك أنهم يشحنون بهم الجُلّاب (= التجار) حتى يجلس بعضهم على بعض، وتعود بهم كأنها أقفاص الدجاج المملوءة، يحمل أهلَها على ذلك الحرصُ والرغبة في الكراء حتى يستوفي صاحب الجلبة منهم ثمنها في طريق واحدة، ولا يبالي بما يصنع البحر بها بعد ذلك! ويقولون: «علينا بالألواح، وعلى الحجاج بالأرواح»!! وهذا مثَل متعارَف بينهم! فأحق بلاد الله بحِسْبة يكون السيفُ دِرَّتَها (= أداة عقابها) هذه البلدة! والأولى بمن يمكنه ذلك ألا يراها، وأن يكون طريقه على الشام إلى العراق”.

وربما شكّلت الحيوانات المستأنسة أيضا معضلة للمسافرين؛ فالتنوخي يروي -في ‘نشوار المحاضرة‘- حكاية طريفة وقعت لقطيع من القردة مع قافلة كانت تسير “في بعض طرقات اليمن، ومعهم رجل معه قفص فيه قَلَانِس (= جمع قَلَنْسُوَة)، فأصابتهم سماء (= مطر)، فابتلّت القلانس، فأخرجها الرجل فنشرها في الشمس لمّا نزلوا، وإذا بقطعة عظيمة من القرود قد أحاطوا بالقافلة”، فأخذ كل قرد منها قَلَنْسُوَة ووضعها على رأسه، فاستبد بتاجر القلانس الحزن على ضياع بضاعته حتى “تكرم” عليه القردة بإرجاعها كلها!

بل إن الحشرات -على ضعفها- قد تتسبب في كارثة لقوافل المسافرين؛ ومن صور ذلك ما يحكيه الجاحظ -في كتابه ‘الحيوان‘- عن أسراب الذباب قائلا: “والذّبان جند من جند الله شديد الأذى…، وربما أتت على القافلة بما فيها؛ وذلك أنّها تغشى الدوابَّ حتّى تضرب بأنفسها الأرض -وهي في المفاوز- وتسقط، فيهلك أهل القافلة لأنهم لا يخرجون من تلك المفاوز على دوابهم”.

ترتيبات وتجهيزات

كان الاتفاق على مبلغ الكراء بين المسافرين والجمّالين في القافلة يتم تبعا لموقع محطة الوصول الذي تُحدَّد مسافته بعدد الأيام أو بـ”المراحل”، و”المرحلة” هي المسافة التي تقطعها القافلة في اليوم الواحد، ويتفاوت تقديرها -حسب المتعارف عليه في مختلف الأقاليم الإسلامية- ما بين 35-50كم.

فيقول ابن جبير مثلا عند انتقاله إلى قافلة الركب العراقي: “وقد كمل اكتراؤنا إلى الموصل وهي وراء بغداد بعشرة أيام”، أي أنه قام بالاتفاق مع شخص ما ليوفر له الراحلة من بغداد إلى الموصل وحدد له المسافة بعشرة أيام، أي ما يعاد 350كم التي هي المسافة الفاصلة اليوم بين المدينتين، وبذلك يكون اليوم/المرحلة يساوي 35كم في مصطلح أهل العراق آنذاك. فإذا اتفق المسافر مع أحد الجمّالين على حمله؛ ركب “في أحد شِقّيْ المحْمل ووضع متاعه في الشق الآخر، ومضى مع الناس في القافلة”؛ طبقا للبكري.

وكانت مهنة الجمّالين تدر على أصحابها أموالا وفيرة ولاسيما إن كانوا يحملون للقوافل التجارية الكبيرة؛ فالكاتب العباسي أبو بكر الصُّولي (ت 335هـ/946م) يخبرنا -في كتابه ‘أخبار الراضي والمتقي‘- عن ضخامة إحدى هذه القوافل، فيذكر “أن تاجراً -من قطيعة الربيع (= منطقة ببغداد)- حمل أمتعة في هذه القافلة لزمه لكَرْي أحماله نحو ألفي دينار (= اليوم 400 ألف دولار أميركي تقريبا)؛ فما ظنك بمتاع هذا مبلغ كرائه؟!”.

وقد يمارس حرفة الجِمالة الحُجّاج أنفسُهم، وخاصة من عرب العراق إذا كانوا يمتلكون الجمال؛ فالرحالة ابن حوقل يفيدنا بأن “أكثر الحجاج يحجّون على جمالهم، لأنهم مع قُنْيتهم (= امتلاكهم) الجِمال جمّالون، فيحملون أهلَ ما وراء النهر (= منطقة آسيا الوسطى) إلى ما دون ذلك الى مكة”.